ロコモティブシンドローム(ロコモ)とは

1.ロコモとは

ロコモとは運動器(骨、関節、筋肉など、人間が自分の意志で動かせる身体の部分)の障害によって歩行移動能力が障害されることを大づかみに表現するために日本整形外科学会によって2007年に提唱された新しい概念です。

2.ロコモの具体的な中身は

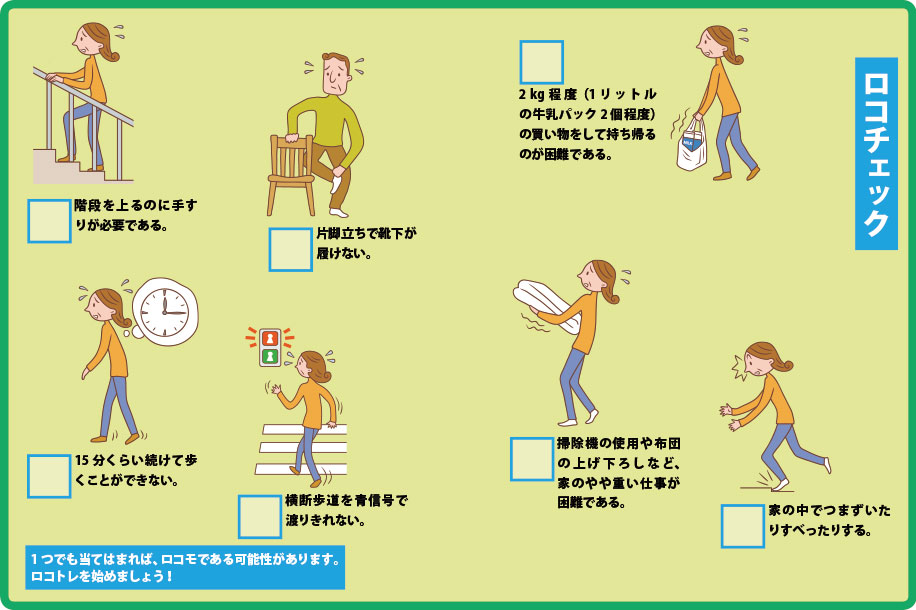

その中身は最初7つのロコチェックでロコモの疑いありとされたらロコトレと称される2つの運動(開眼片脚起立とスクワット)を行い、足腰を鍛えようというものでしたが、2013年にロコモ度テストという3つのテスト(立ち上がりテスト、2ステップテスト、ロコモ25(アンケート))でチェックして、3段階のロコモ度に応じて対策を講じようという内容が付け加えられました。

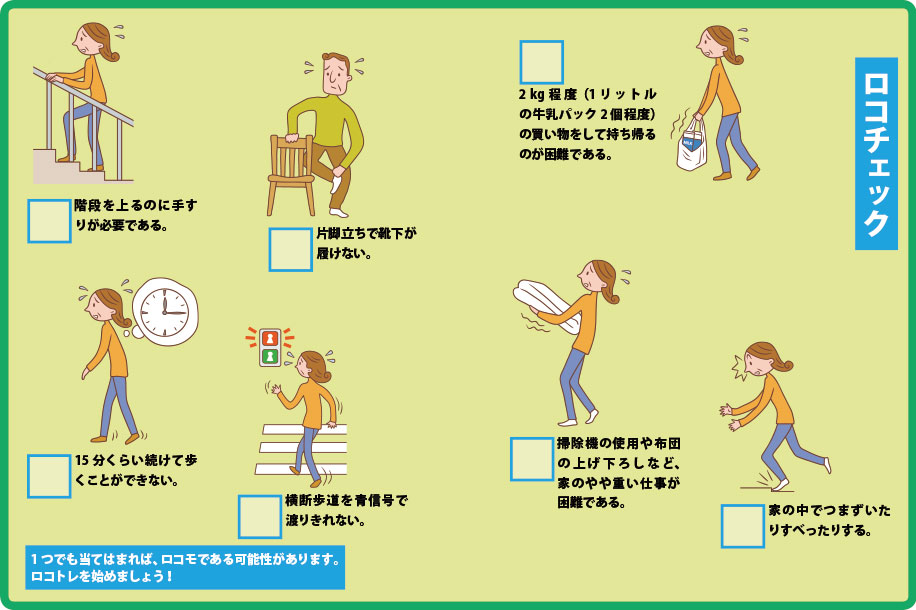

参考1:ロコチェック

- 片脚立ちで靴下がはけない

- 家の中でつまずいたりすべったりする

- 階段を上がるのに手すりが必要である

- 家のやや重い仕事(掃除や布団の上げ下ろし等)が困難である

- 2Kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である

- 15分くらい続けて歩くことができない

- 横断歩道を青信号で渡りきれない:歩行速度の低下を表わすが本邦では原則として秒速1mで歩ければ点滅信号の間に渡りきれるように信号時間が設定されている。

勿論他の内科疾患等でロコチェックが陽性になる可能性はあるが、この内1項目でも陽性であればロコモの可能性があるとされる。

参考2:ロコモ度テスト

ロコチェックが現時点でロコモであることをチェックするためのツールであることに対し、ロコモ度テストは自分の足腰の能力が年代相応かどうか調べることによって、将来ロコモになる可能性の有無を推測するためのツールです。

ロコモ度テストは、立ち上がりテスト、2ステップテスト、ロコモ25の3項目からなり、そのテストの結果によりロコモ度1,2,3のいずれかのカテゴリーに該当した場合の対処方法が提示されている。

《ロコモ度に該当した場合の対処法》

- ロコモ度1:

- 移動機能の低下が始まっている状態

筋力やバランス力が落ちてきているので、ロコトレをはじめとする運動を習慣づける必要があります。また、十分なたんぱく質とカルシウムを含んだバランスの取れた食事を摂るように気を付けましょう。

- ロコモ度2:

- 移動能力の低下が進行している状態

自立した生活ができなくなるリスクが高くなっています。特に痛みを伴う場合は、何らかの運動器疾患を発症している可能性もありますので、整形外科専門医の受診をお勧めします。

- ロコモ度3:

- 移動機能の低下が進行し、社会参加に支障をきたしている状態

自立した生活ができなくなるリスクが非常に高くなっています。何らかの運動器疾患の治療が必要になっている可能性がありますので、整形外科専門医による診療をお勧めします。

注:詳しいことは日本整形外科学会かロコモ チャレンジ!推進協議会のHPをご覧ください。

https://locomo-joa.jp/

3.ロコモが生まれた背景

では何故このような新しい概念が必要となったのでしょうか。それには3つの理由があります。まず大前提ですが、①我が国が急速な勢いで少子超(あるいは超々と言っても過言ではありません)高齢社会を迎え、財政的にも社会的にも高齢者問題を何とかしなければならないということが挙げられます。

また介護保険を採り上げてみると、②運動器の障害を抱える高齢者が脳梗塞や認知症・老衰よりも多いこと(約1/4)、③その割には運動器の障害に対する社会的認識が追い付いていないことがあげられます。

4.ロコモとロコモ関連疾患

加齢が原因とは述べられていませんが、運動能力は50歳代になるとかなり怪しくなってきますので、ロコモ度テストではそろそろ半数の方が問題ありになります。ただロコモ度テストで引っかかっても、直ぐに治療対象になる病気になったわけではありません。病気というからには、痛みがあったり、機能障害が日常生活の妨げになるぐらいのことがある筈でしょう。

そこでロコモ関連疾患という一群の疾患がロコモの先に立ち現われて来ると説明されています。それらには下肢の変形性関節症、腰部脊柱管狭窄症を含めた腰椎症、骨粗鬆症と関連骨折などが挙げられます。

5.ロコモと股関節症

人間は直立二足歩行をしていますので、立ったり歩いたりする時は下肢に負担が掛かります。そこで長寿社会の現在、膝関節や股関節が曲がってきたり、ずれたり、軟骨が磨り減ったりしたために、痛みや機能障害が現われることがあります。中でも股関節は脚と骨盤の繋ぎ目にあって、動かすのに大きな力が働きます。またそのため股関節症は痛みが強いという特長があります。

6.ロコモとフレイル

色々とカタカナが出てきて大変ですが、フレイルについても一言お話しましょう。フレイルとは平たく言うと加齢による心身の虚弱ということになります。

従って運動器の障害を表すロコモは、一部で身体的フレイルとも言われていますが、実は先ほど述べましたようにロコモは50代で既に現れてきます。ロコモはフレイルと言われる前の世代で気付いて、鍛え甲斐のある運動器から加齢現象を予防しようというわけです。

7.ロコモと健康寿命

現在、平均寿命と健康寿命との間には男性で9年、女性で12年ぐらいのギャップがあると言われています。ロコモもフレイルもこのギャップを埋めて元気で人生を過ごしていただきたいという願いが込められているのです。

現在、平均寿命と健康寿命との間には男性で9年、女性で12年ぐらいのギャップがあると言われています。ロコモもフレイルもこのギャップを埋めて元気で人生を過ごしていただきたいという願いが込められているのです。

健康寿命は幸福寿命の必要条件です。

骨と筋肉を守るための食生活

〜単なるダイエットはダメ!〜

過体重は、関節に重りが加わっている状態であり、また、筋肉は骨・関節の支えになっているため、筋肉の低下も関節への大きな負担になり痛みの原因になります。

ですから、適正な体重、筋肉を維持することが必要です。

自分のからだをコントロール

まず最初に、あなたの目標体重の目安を知りましょう。

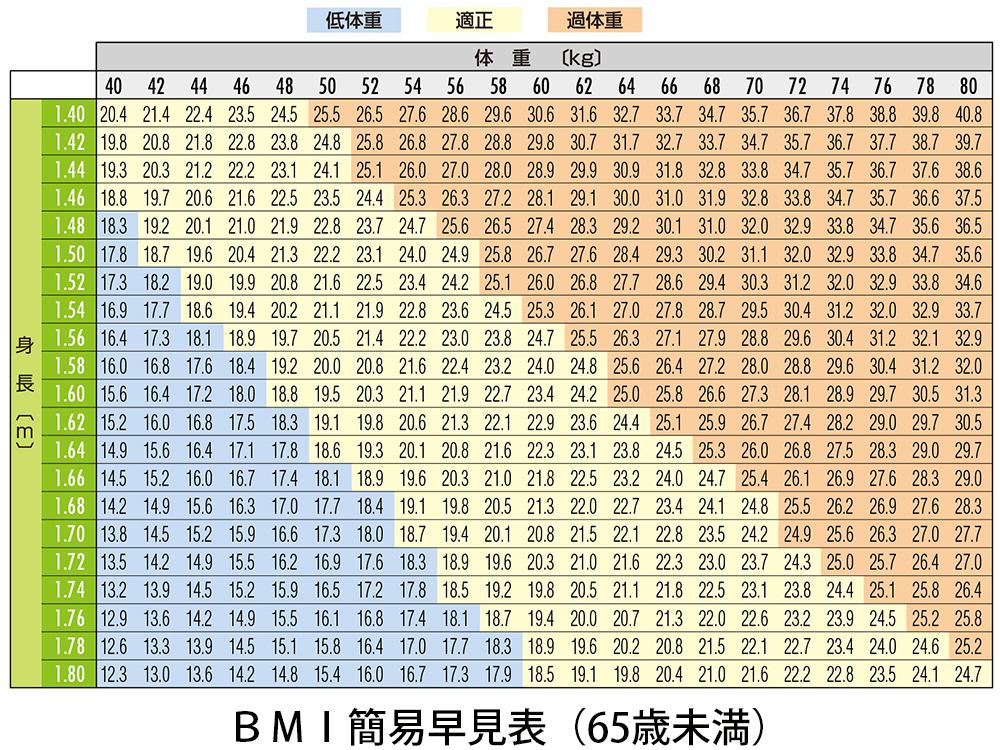

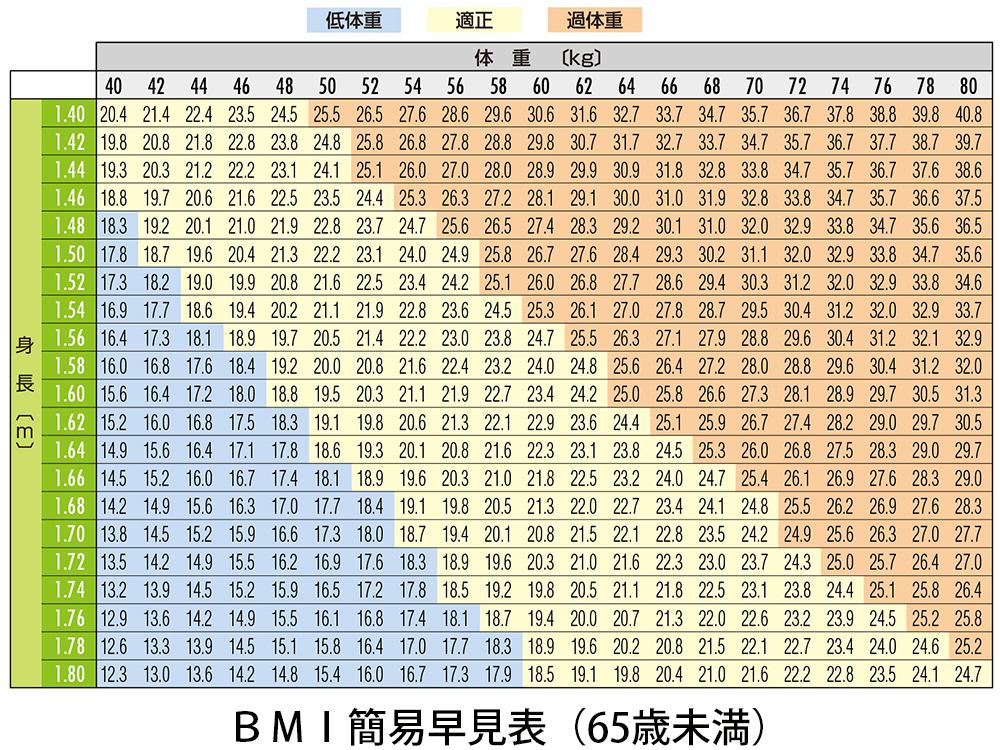

目標体重は、BMI(ボディマスインデックス)を使います。日本肥満学会(1991年)より、BMI25以上が肥満とされています。

目標体重(kg)の目安(65歳未満)=身長(m)×身長(m)×22(※)

※総死亡が最も低いBMIは年齢によって異なります。

65歳以上では22~25の間で自分にあったBMIを選びましょう。

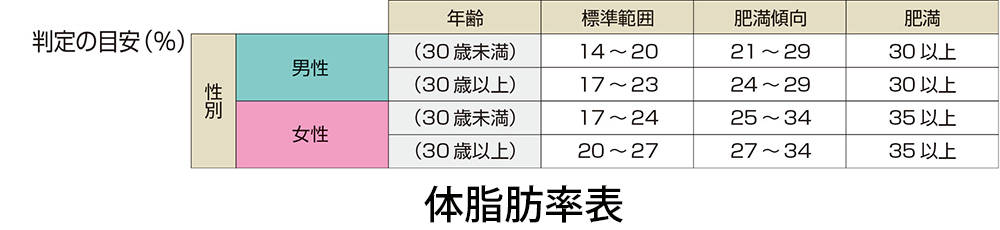

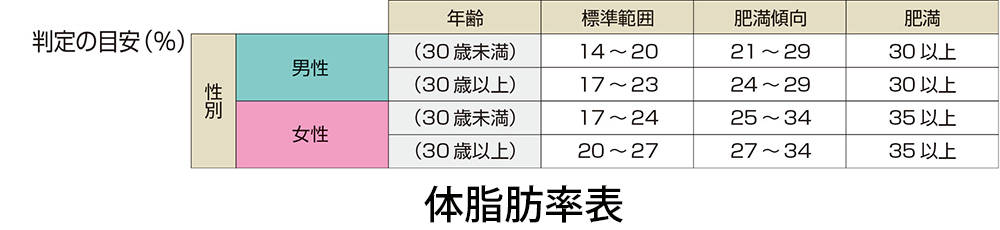

次に、体脂肪を減らして、筋肉を増やしましょう!!

同じ体重でも体の中身が違います。ただ体重を減らせばよいのではなく、筋肉を落とさないようにしながら脂肪を減らしていきましょう。

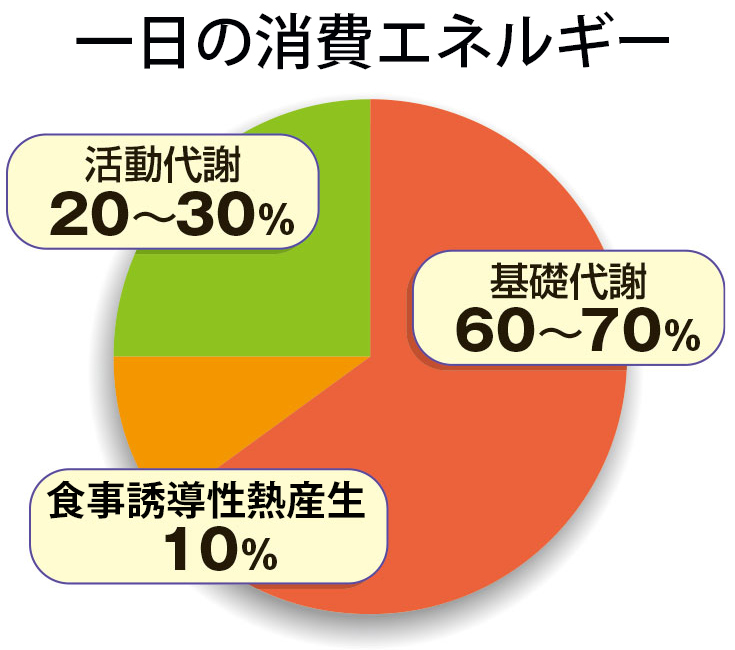

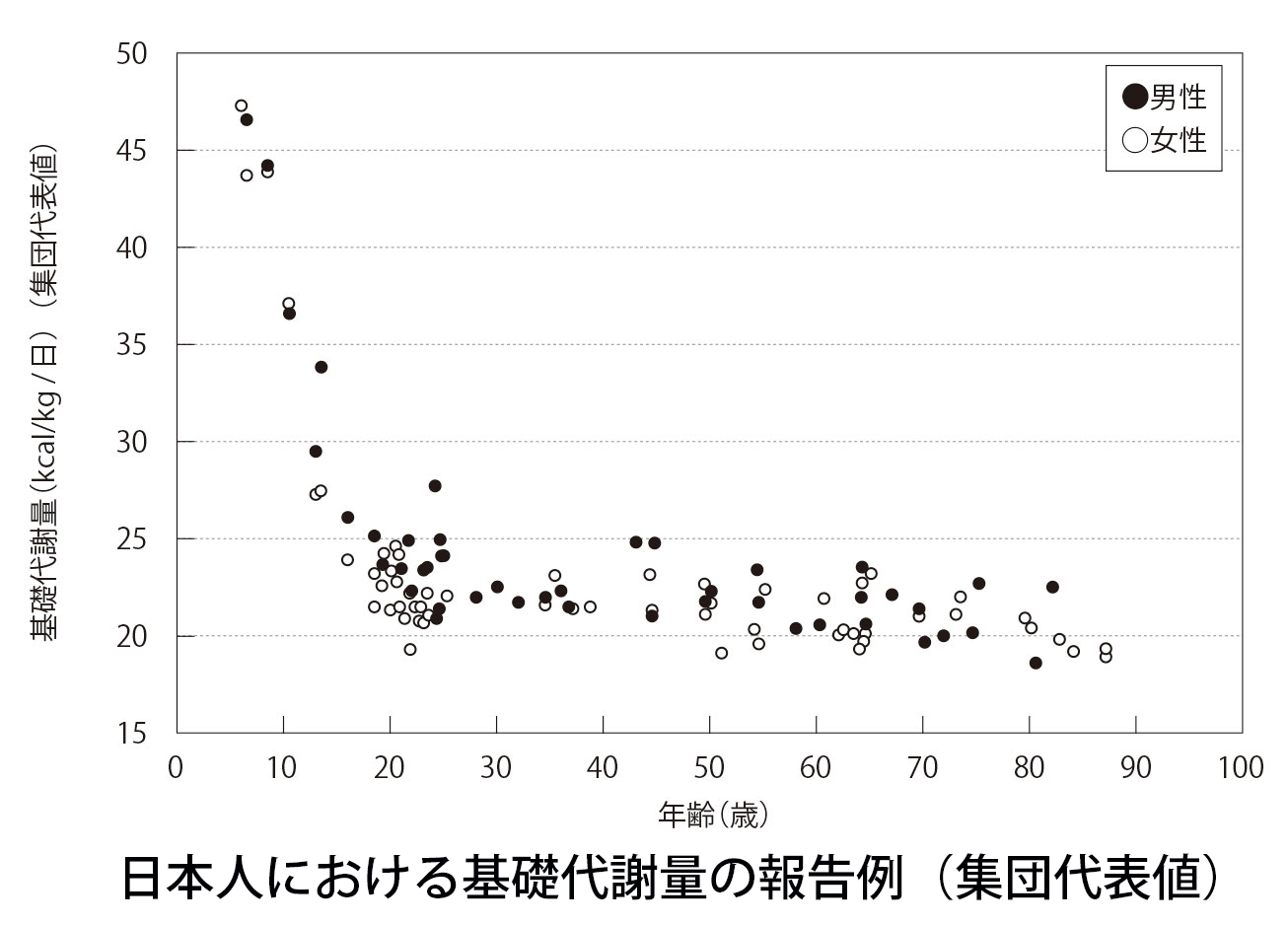

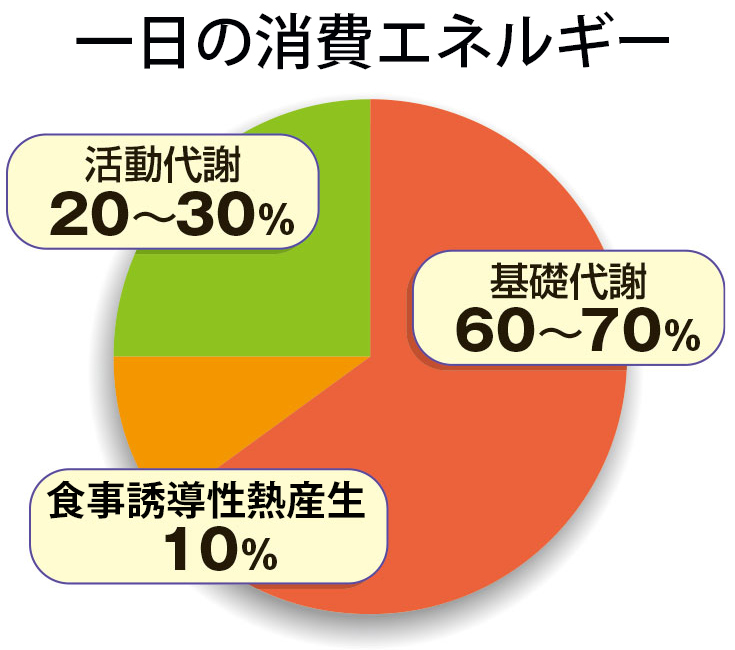

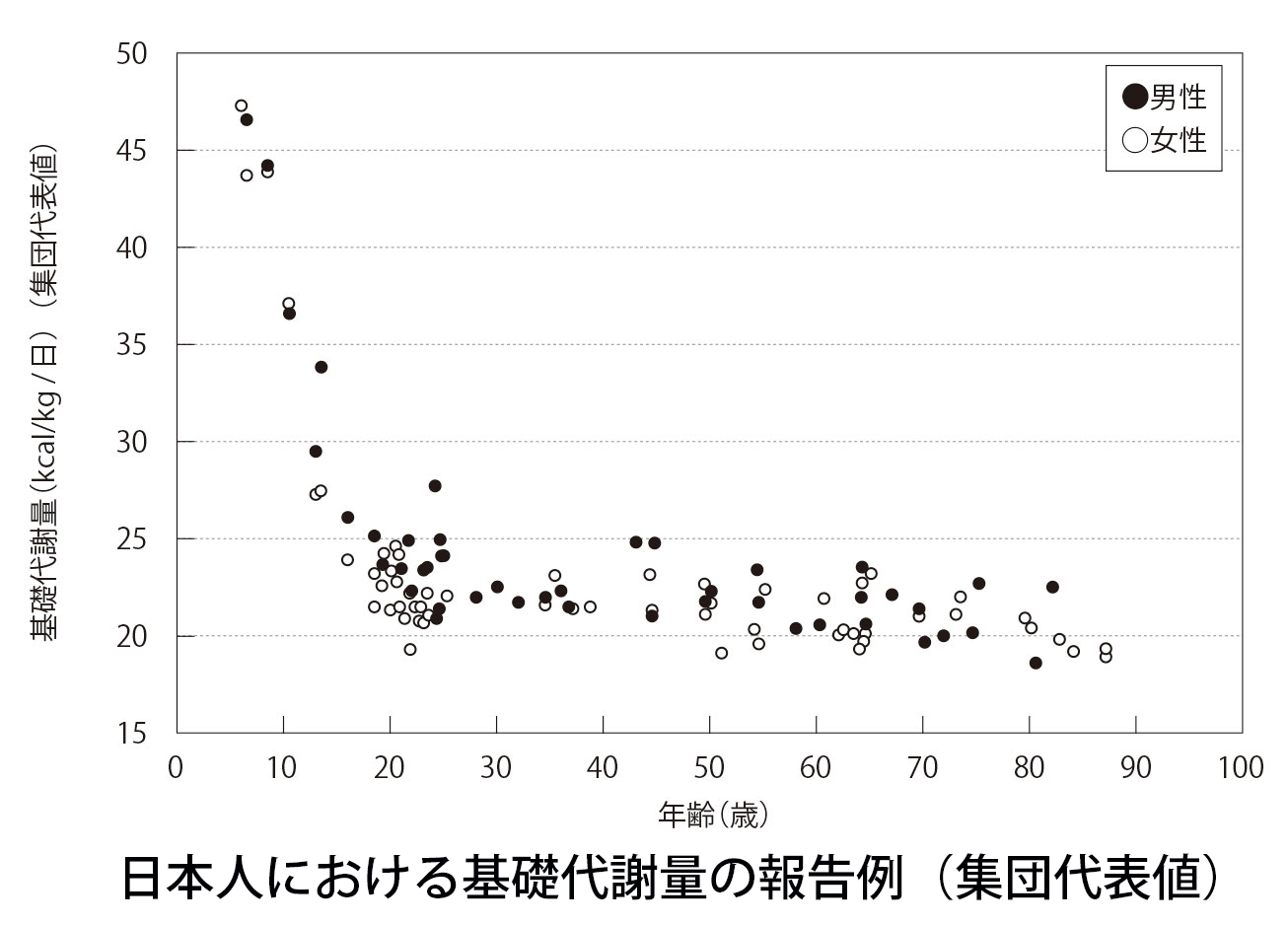

体の消費エネルギーは、基礎代謝、食事誘導性熱産生、活動代謝があります。基礎代謝は、安静状態で生命を維持するため(心臓や呼吸など)に消費するエネルギーのことです。

食事誘導性熱産生は食事を摂ることによって発生するエネルギーで、活動代謝は、体を動かすことによって消費されるエネルギーのことです。

基礎代謝は加齢とともに低下します。

基礎代謝量は、筋肉量によって大きく左右されます。ダイエットなどで、筋肉が減ってしまうと、基礎代謝量も減ってしまいます。ですから、筋肉を減らさないで、脂肪を減らすことが太りにくい体になるためには重要です。また、極端な食事制限によるダイエットは、骨を弱くします。

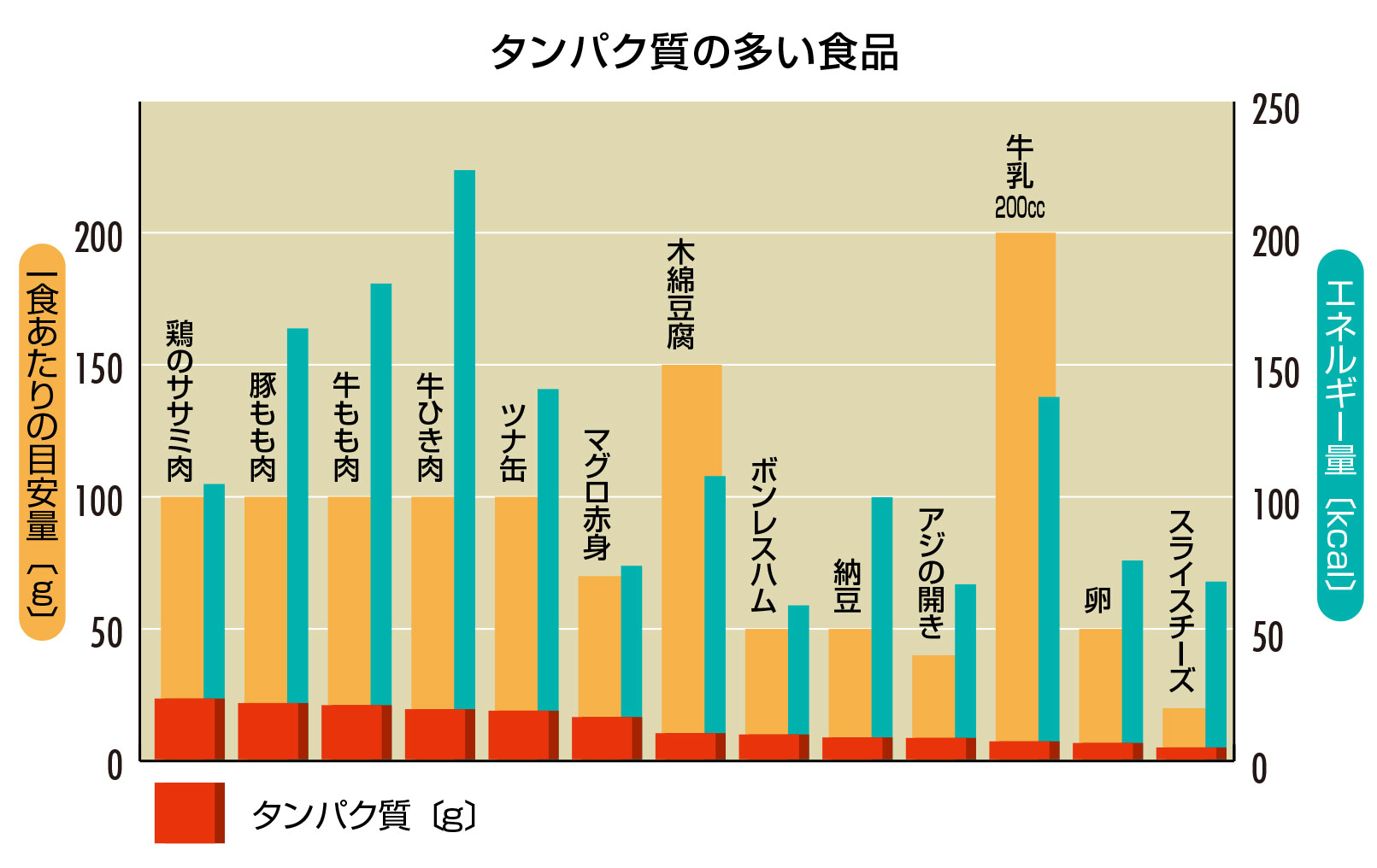

たんぱく質

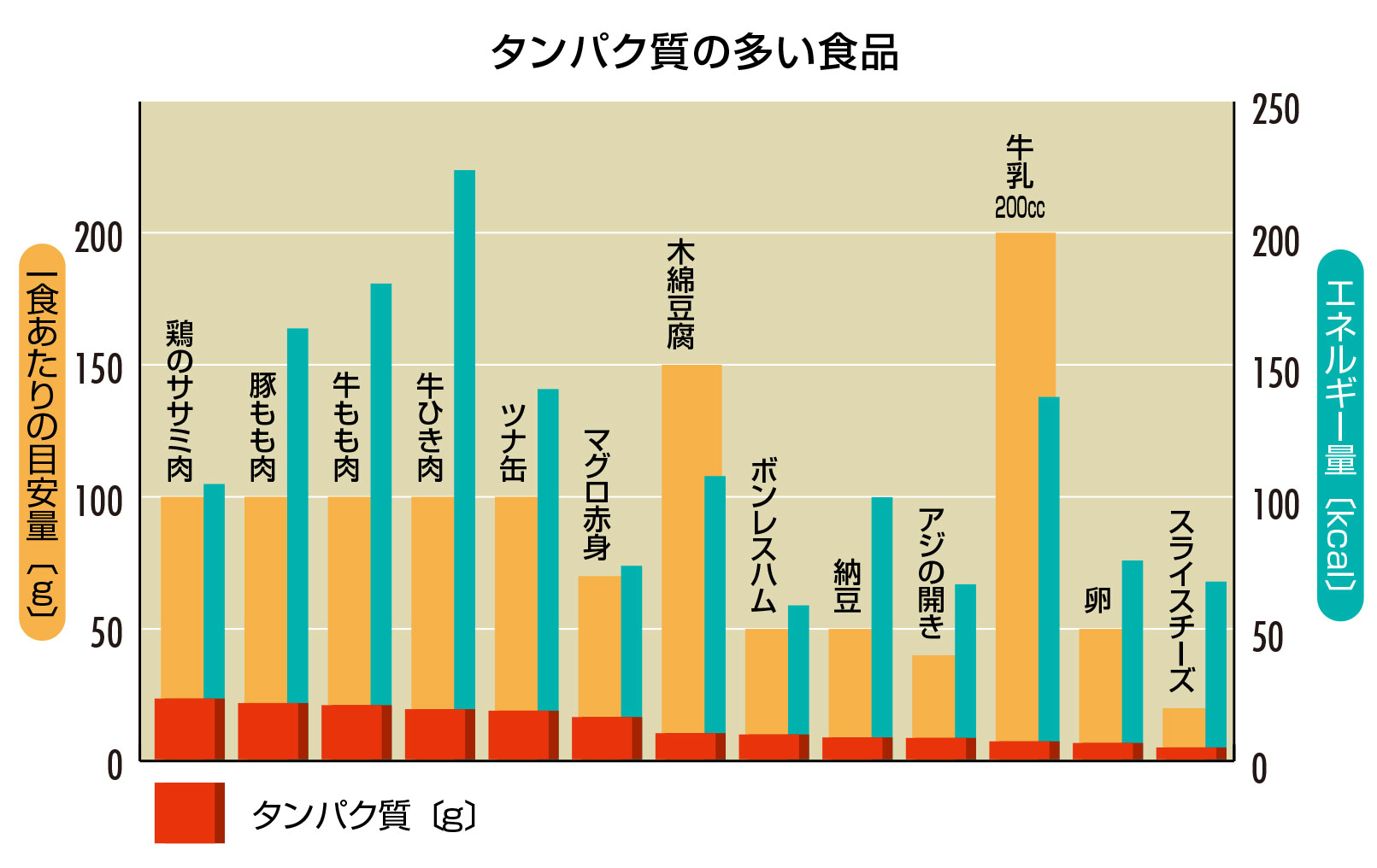

筋肉をつくるため、たんぱく質を摂りましょう!

なぜたんぱく質が必要なのでしょうか。

それは、骨格をあるべき姿に保って自在に動かしていくためには、筋肉が必要であり、その筋肉の主成分がたんぱく質だからです。

また、たんぱく質は内臓や皮膚などの主成分としても重要です。また、私たちの一日の消費エネルギーの約60%が基礎代謝によるものといわれています。

その基礎代謝の約30%が筋肉によるものです。

つまり、筋肉が多くなれば基礎代謝も上がり、エネルギー消費が増えるため、太りにくい体になるのです。

トレーニングによって筋肉に負荷をかけると、筋肉の繊維が壊されます。その壊された繊維を修復する際には、今までよりも強い筋肉を作るので筋肉量は増えていきます。そしてその修復に欠かせないのが、筋肉の主成分であるたんぱく質です。

トレーニングで頑張っても、充分なたんぱく質を摂らなければ、筋肉を増やすことはできません。

18歳以上では、たんぱく質の1日の摂取基準は男性で60~65g、女性で50gとされています。

- 卵1個=6.8g

- 牛乳200cc=6.6g

- 魚(アジ)一尾=13.8g

- 豚肉 もも薄切り2枚(50g)=10.8g

- 木綿豆腐1/3丁(100g)=7.0

食事制限だけのダイエットはよくありません。

私たちの体は食事量が減ると、少ない食料でも生活できるように、エネルギーの節約をします。そこでまず行われるのが、何もしなくてもエネルギーを消費してしまう「筋肉」を減らすことです。

しかし筋肉が減ってしまえば、基礎代謝が落ちてしまうので、一日の消費エネルギーが減ってしまいます。その結果、同じ食事をしていても太りやすい体を作ってしまうのです。

たんぱく質を効果的に摂取しましょう!

- 〇果物の酵素

- パイナップルやメロン・キウイフルーツなどの果物は、たんぱく質を分解する酵素が含まれており、消化を助けてくれます。

- 〇ビタミンB6を多く含む食品

- ビタミンB6を多く含む食品はたんぱく質の代謝を助ける働きをします。

<動物性食品:体内での利用効率が高い>

→カツオ、マグロ、鶏もも肉、鶏ひき肉、アジ、イワシなど

注:魚や肉はたんぱく質の良い供給源になりますが、中には脂質を多く含むものがあります。

脂質が気になる方には、マグロの赤身や牛・豚・鶏肉のもも(脂身なし)などがおすすめ

です。

<植物性食品:料理の付け合わせとしても摂取しやすい>

→バナナ、アボカド、ジャガイモ、緑黄色野菜など

特定の食品に偏らず、いろいろな食品を摂ることが大切です。

カルシウム

丈夫な骨をつくるためにカルシウムを摂りましょう

なぜカルシウムが必要なのでしょうか。

それは、私たちが2本足で立って歩けるのは、背骨で体の軸を作り、骨盤や大腿骨で下肢を支え、鎖骨や上腕骨で上肢を支えているからです。その骨の主成分は、カルシウムとリンが結びついたリン酸カルシウムとたんぱく質からできたコラーゲンです。

体内のカルシウムの99%は骨と歯に、残り1%は血液中・細胞組織に含まれています。

※1% 血液中・細胞組織:その働きは

- ・筋肉の収縮

- ・不随意筋(心臓)の収縮

- ・神経の興奮の鎮静

- ・血液の凝固

血中のカルシウム濃度が下がると、これらの働きがスムーズにいかなくなり、生命活動が脅かされます。そこで、身体は骨のカルシウムを溶かして血中に送り込み、血中のカルシウム濃度を一定に保つ仕組みを備えているのです。

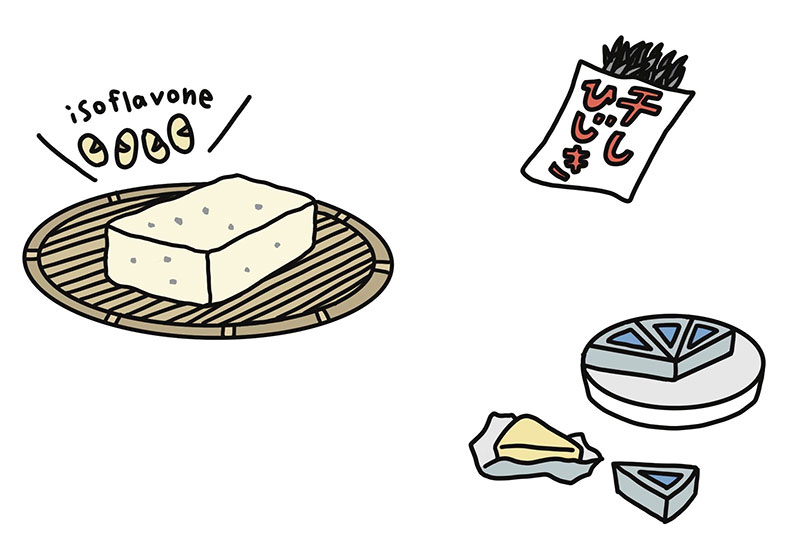

カルシウムを多く含む食品

丈夫な骨は、体を支えます。骨をスカスカにしないためにカルシウムをしっかり摂りましょう。

カルシウムの一日の摂取推奨量は男性700~800mg、女性600~650mgとされています。

(日本人の食事摂取基準2020年度版)

- 牛乳(200g)→ 220mg

- 煮干し(10g)→ 220mg

- 高野豆腐(15g)→95 mg

- 小松菜 (50g)→ 85mg

→小松菜はビタミンCが豊富。

ビタミンCは骨の中のコラーゲンを作るために必要です。

- プロセスチーズ(20g)→ 126mg

- 干ひじき(10g)→ 100mg

- 木綿豆腐(100g)→ 93mg

→大豆製品に含まれるイソフラボンは女性ホルモンと似た働きをし、骨づくりを助けてく

れます。

しかし、カルシウムは吸収されにくい栄養素です。

食品のカルシウムの吸収率は、成人では25~30%です。年齢や食品成分などの影響を受けています。

牛乳がカルシウムの良い供給源といわれているのは、牛乳に含まれる乳糖やたんぱく質、カルシウムの形態などが影響しています。牛乳・乳製品は他の食品と組み合わせて摂ることで、他の食品のカルシウムの吸収を助けてくれます。

カルシウムを効果的に摂り入れるための方法

〇ビタミンD

カルシウムの吸収を助けてくれます。

ビタミンDを多く含む食品とは、鮭・サンマ・しらす・干しシイタケです。

ビタミンDは食品以外にも、日光にあたることによって皮膚からも作られます。

※わざわざ日光浴をするというよりは、散歩や買い物など、日常生活の中で適度に外に出て体を動かすことが大切です。

〇リン

カルシウムとともに骨づくりに必要なものですが、摂りすぎるとカルシウムの吸収を阻害します。リンは食品添加物として使用されことが多いものです。インスタント食品や清涼飲料はほどほどにしましょう。

〇食物繊維

大量に摂りすぎるとカルシウムの吸収を抑えることにつながります。

〇カフェイン

カルシウムを尿として排泄しやすくしてしまいます。

※これらは根っから悪いわけではありません。程よく摂取することが、私たちの体にとってちょうど良いのです。

何事も大切なのはバランスです。

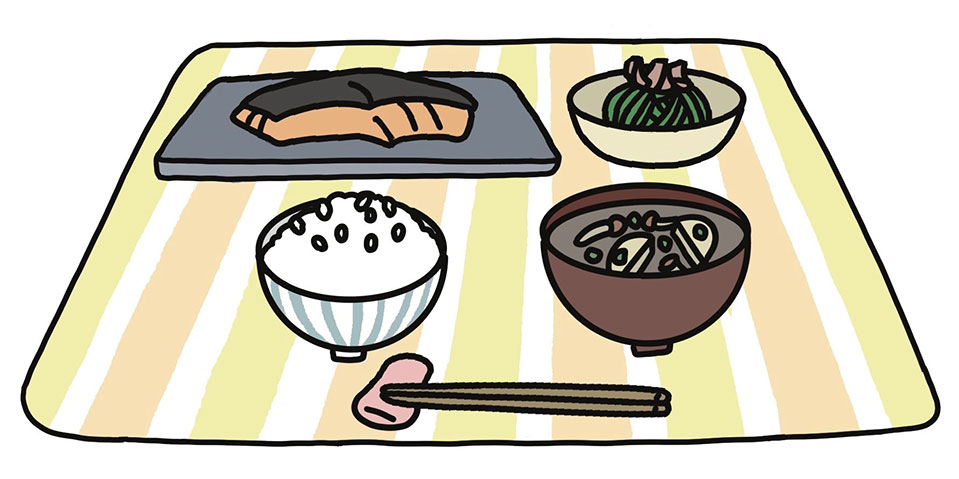

太りにくい食生活ポイント

〇食物にはそれぞれ役割がありますので、バランスの良い食事を摂りましょう。

- 主食(ご飯・パン・麺)・・・・エネルギーになる。

- 主菜(肉・魚・卵・豆など)・・・・体を作る。

- 副菜(野菜・きのこ・海藻類)・・・・・・・・・体の調子を整える。

- 果物・乳製品・・・・・・・・・・必要なビタミン・ミネラル源

主食:主菜:副菜をそろえてバランスよく食べましょう。

〇早食いは、太る道です。

脳が満腹を感じるまでに約30分かかるといわれています。よく噛まないで早食いすると、脳が満腹を感じるまでについつい食べ過ぎてしまいます。

〇食塩、脂肪は控えめにしましょう。

味が濃く、口当たりの良いものは、ついつい食べ過ぎてしまいます。塩分、脂肪は控えめにしましょう。

〇夜食、間食は控えて、夕食は早めで軽めにしましょう。

夜は、活動量も少なく、エネルギーを消費できず蓄えてしまいます。夕食は脂肪の多い揚げ物は避け、寝る2〜3時間前にすませて、夜食は控えましょう

〇カロリーダウンの調理方法を工夫しましょう

調理方法では 揚げる>炒める>煮る>蒸す

油を使わない調理方法を選ぶとカロリーダウンです。電子レンジやオーブンを利用すると油を抑えられ、カロリーダウンになります。

食材では 肉であれば、霜降りより赤身、魚であれば、トロより赤身、赤身より白身、と使用する食材によって、カロリーダウンになります。

股関節症対応の自主トレーニング体操

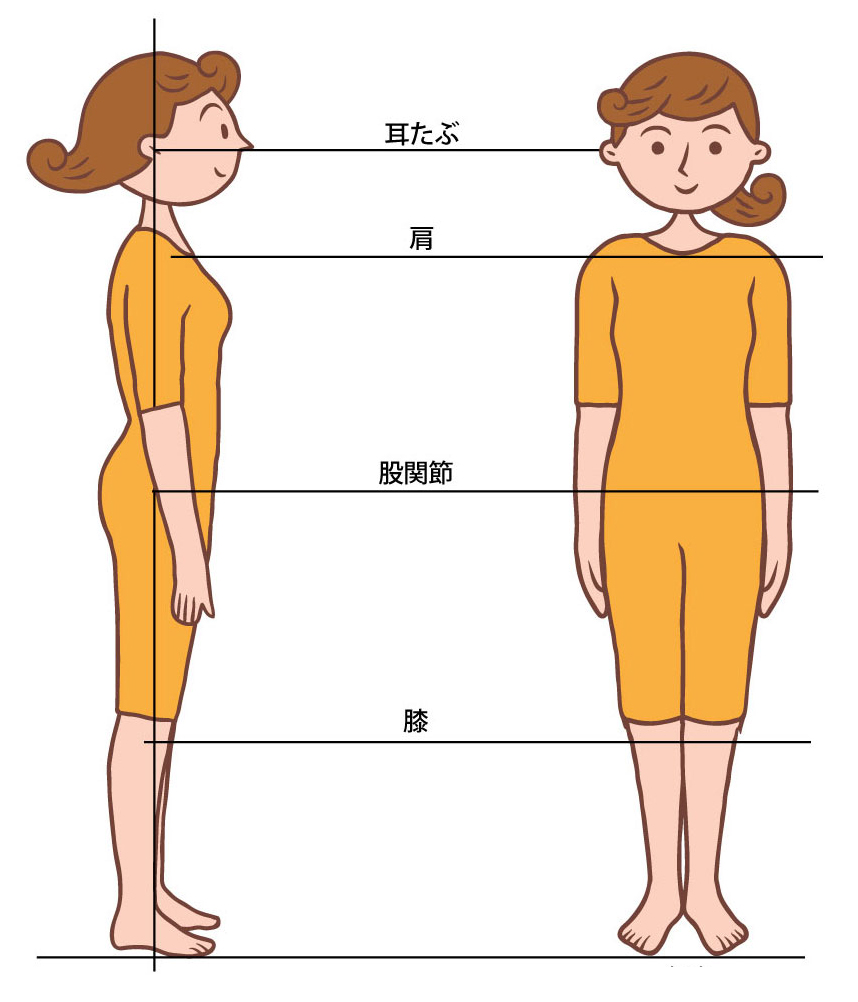

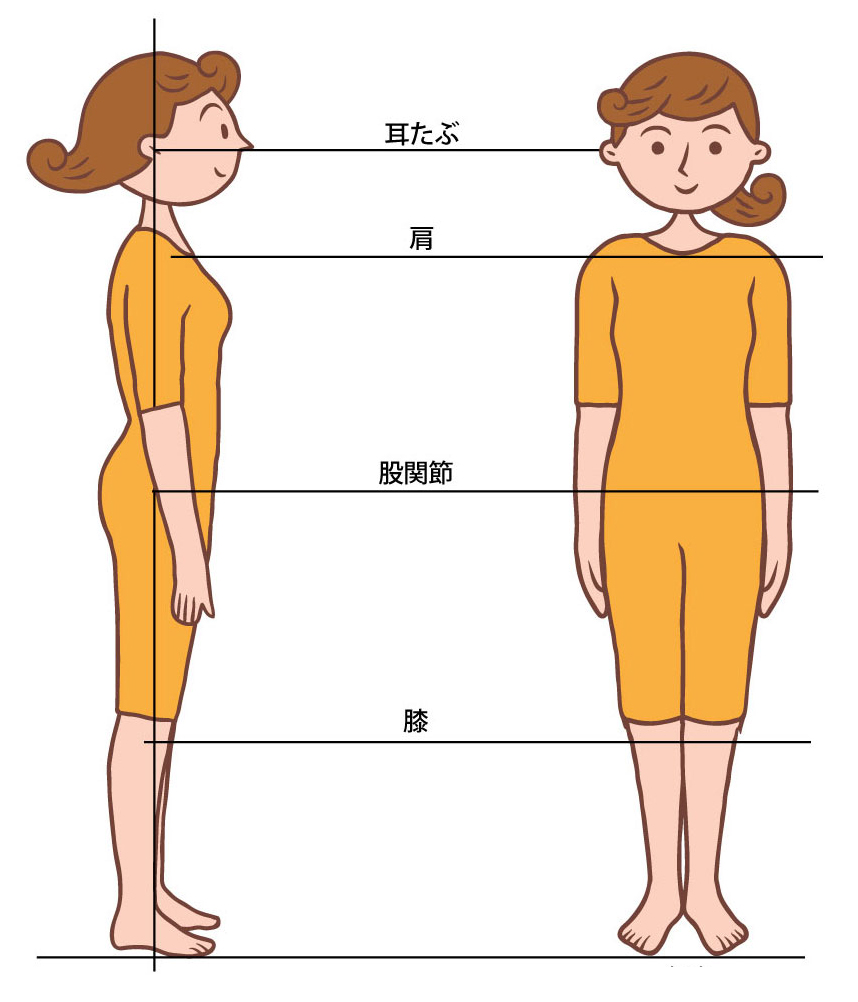

股関節を支える周囲の筋肉(股関節周囲筋)の筋力トレーニングと股関節可動域のトレーニングを行い日常生活に不便ない身体を作りましょう。そして、バランスの取れた正しい姿勢を作りましょう。

※トレーニングの頻度は、少ない回数から徐々に増やし、きつい場合は減らすゆとりを持って行いましょう。継続することがなりよりも大切です。そして、これが継続させるコツです。

基本の体操

身体への負担が少ない状態で行える、必須の体操です。毎日行いましょう。

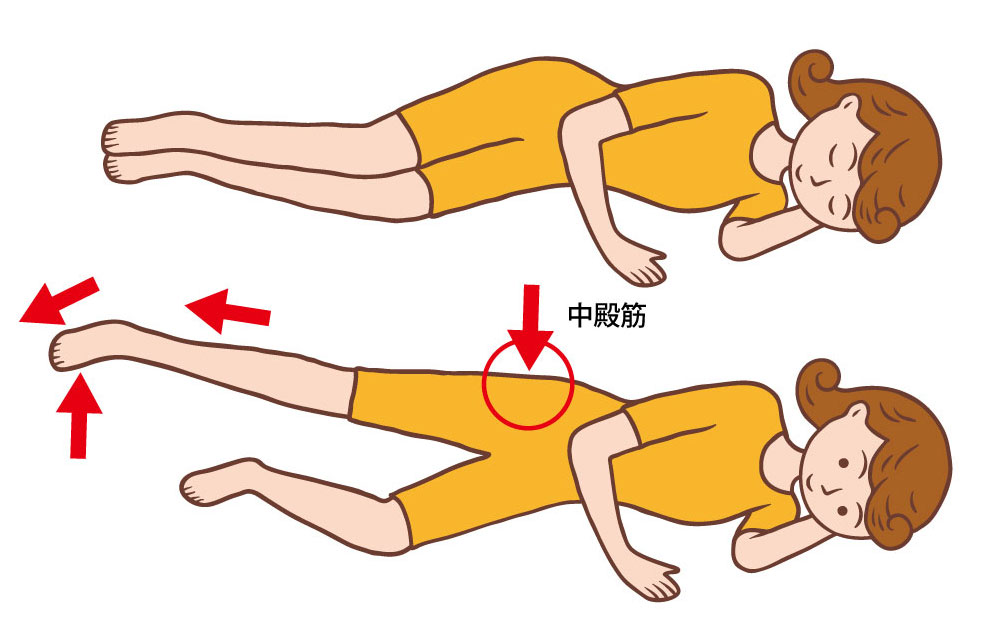

A もっとも重要な中殿筋の筋力トレーニングと股関節のストレッチ

★中殿筋とは、股関節を直近で支え跛行を予防する股関節周囲筋の中でももっとも重要な筋肉

2-1 中殿筋の筋力トレーニング

横向きに、上体を伸ばして寝る。中殿筋を真上に向ける。

腰が動かないようにして、踵から脚を腰より少し高めに引き上げ、下ろす。脚を上げ過ぎると、中殿筋ではなく腰で脚を上げることがある。腰を痛めるので注意する。1日20回を目標

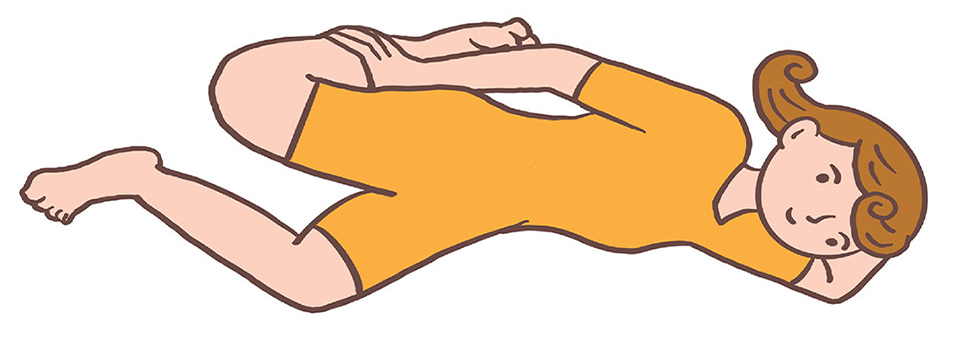

2-2 ももの前(大腿四頭筋)と股関節のストレッチ

少し身体を丸くして、上の脚の膝を胸に近づけ、ゆっくり背中側にまわし、足首を持つ。さらに、上体を伸ばし脚の付け根をゆっくり伸ばす。10数えて戻す。それを2回行う。

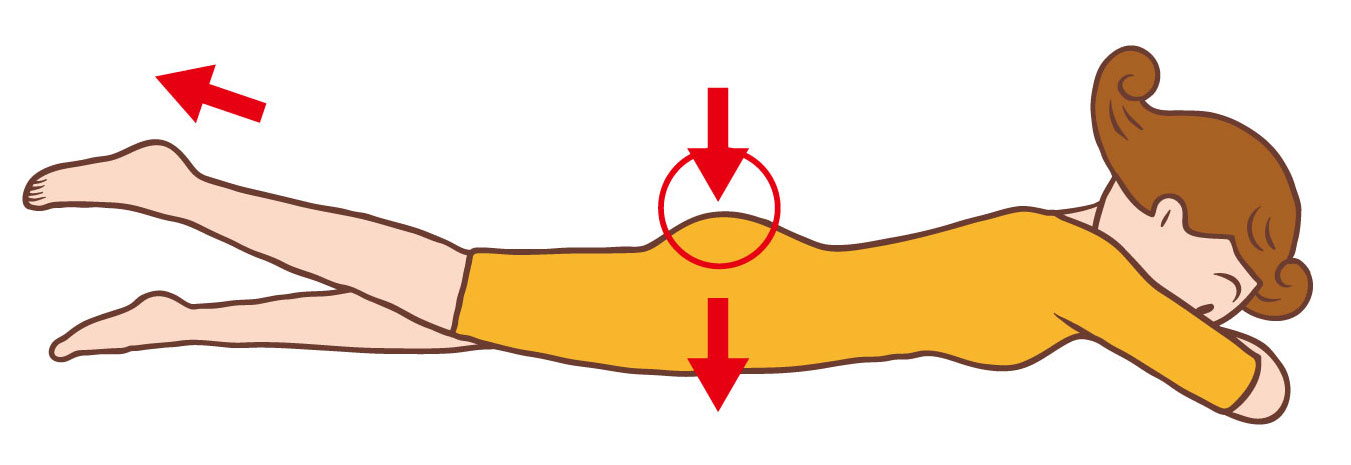

B 大殿筋(お尻)の筋力トレーニング

★大殿筋は、立位姿勢維持と動作、歩行そして股関節を支える力強い大きな筋肉

骨盤を浮かさないようにうつ伏せになり、片脚をゆっくり膝を伸ばしながら上げ、下ろす。脚を高く上げ過ぎると、腰を痛める。大殿筋で脚を遠くに伸ばすように上げる。

呼吸は、脚を上げるときに吐き、大殿筋を締める。1日目標20回

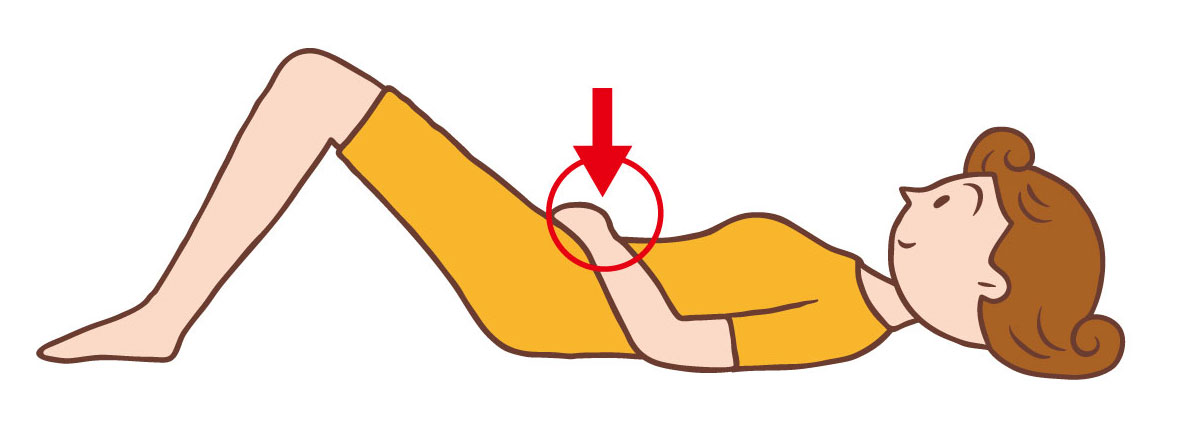

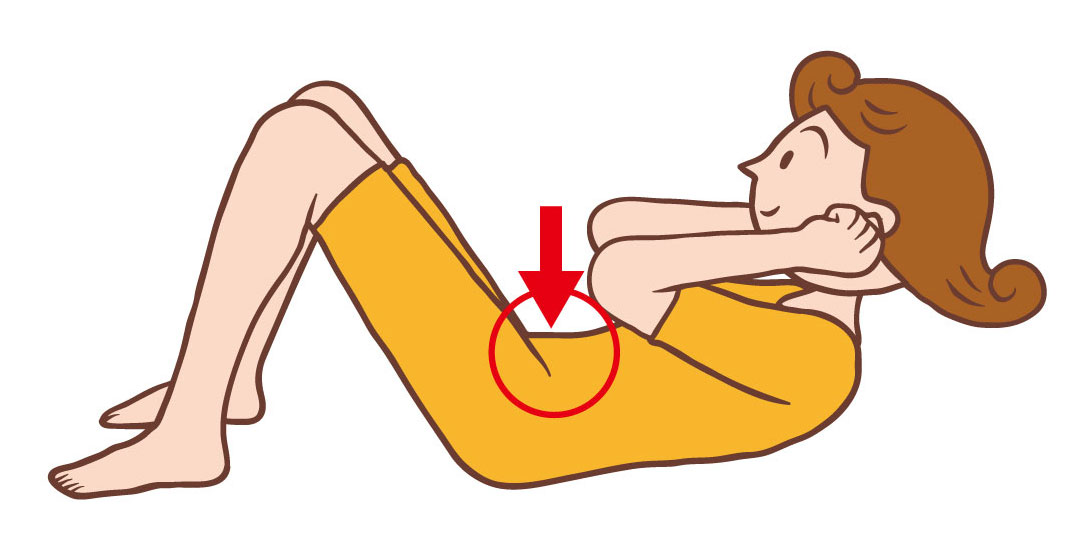

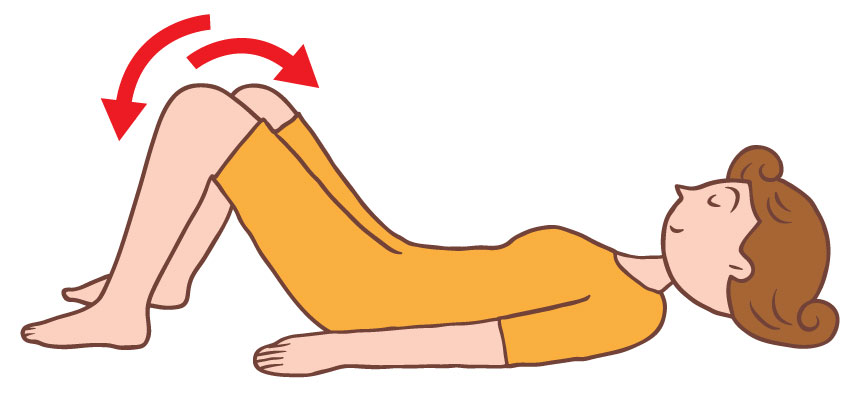

C 腹筋の筋力トレーニング

★腹筋は、股関節周囲筋に限らず、全ての動作の要になる筋肉

上体を上げずに行う腹筋運動。両手を下腹に置き、息を吐きながらウェストラインを床に押し付けて下腹を硬くする。

上体を上げて行う腹筋運動。耳たぶを持ち、息を吐きながら上体を上げ、吸いながら戻す。

一日目標20回

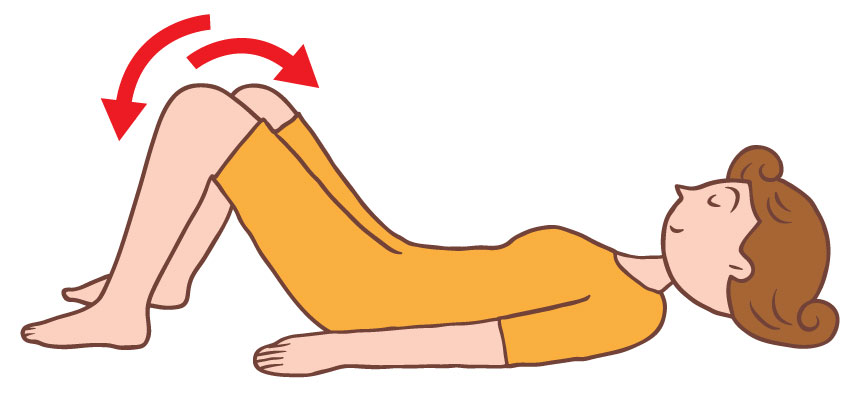

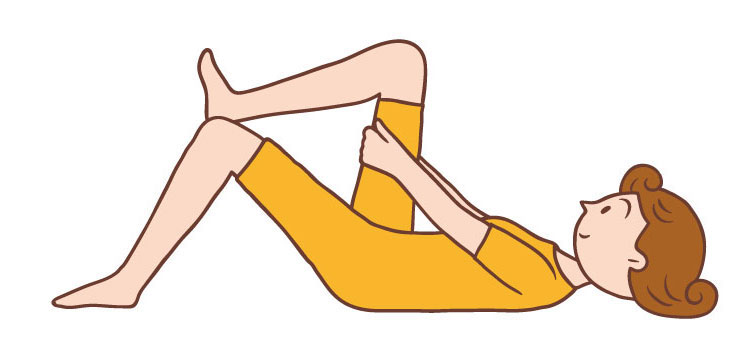

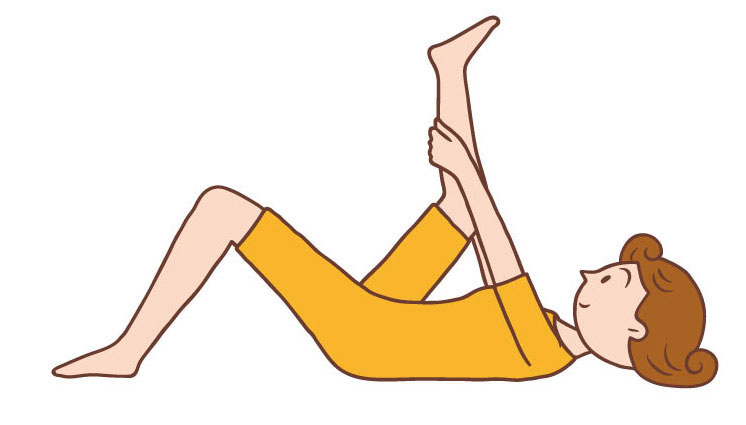

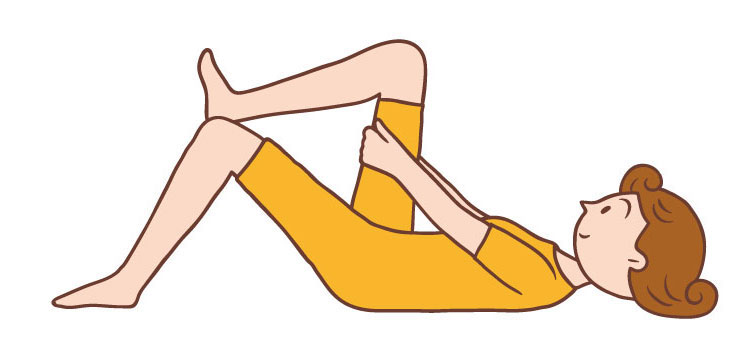

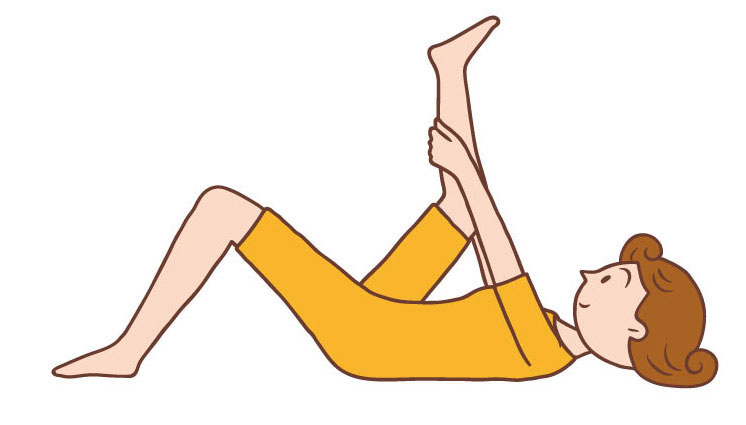

D 腰痛予防の背筋・大殿筋・ハムストリングのストレッチ

★股関節の動きが悪くなると、腰に負担がかかり腰痛が起きやすくなる。

身体の後側、特に背中を支える大殿筋が背筋と共に弱り、大殿筋を支えるハムストリングの柔軟性が落ちると腰への負担が増大する。よってこのストレッチは必須。

|

腰回りのストレッチとリラクゼーション |

|

| 片脚ひざかかえで、背中から腰をストレッチする。 |

|---|

|

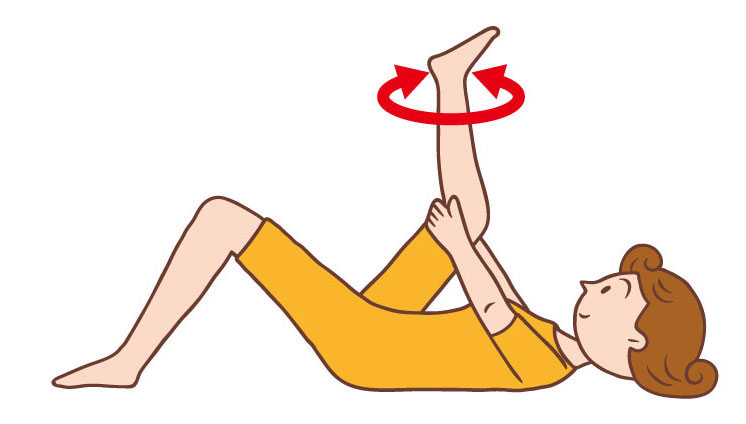

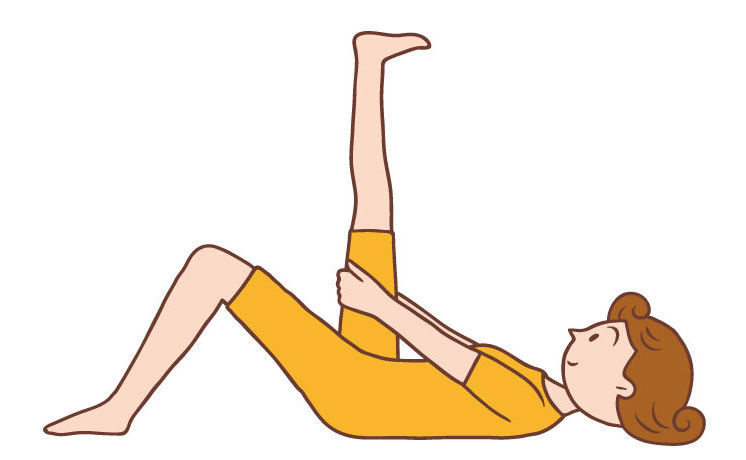

| もも裏側のストレッチ |

|---|

|

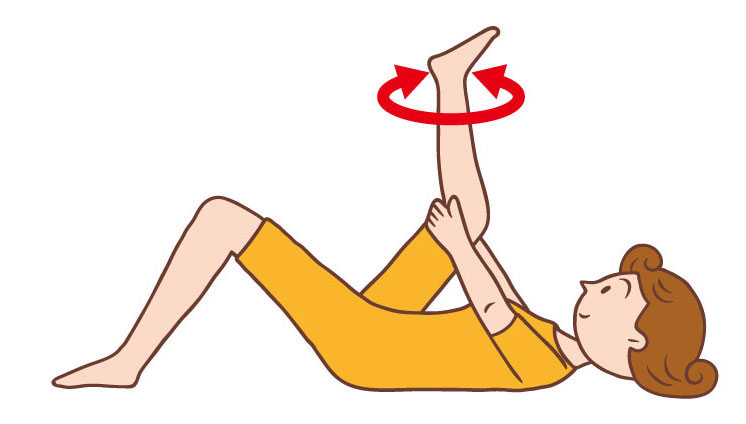

| 支えている手をもも裏側に下ろし、足首を回す。 |

|---|

|

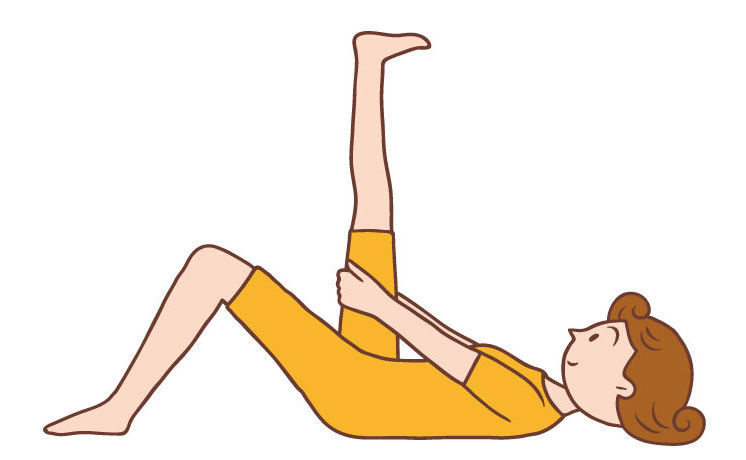

| かかとを押し出して、出来るだけひざを伸ばす。 |

|---|

|

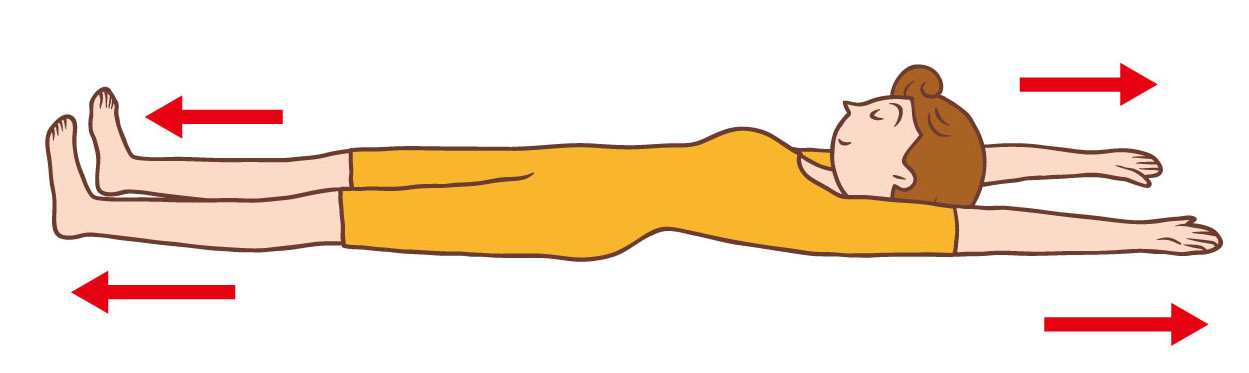

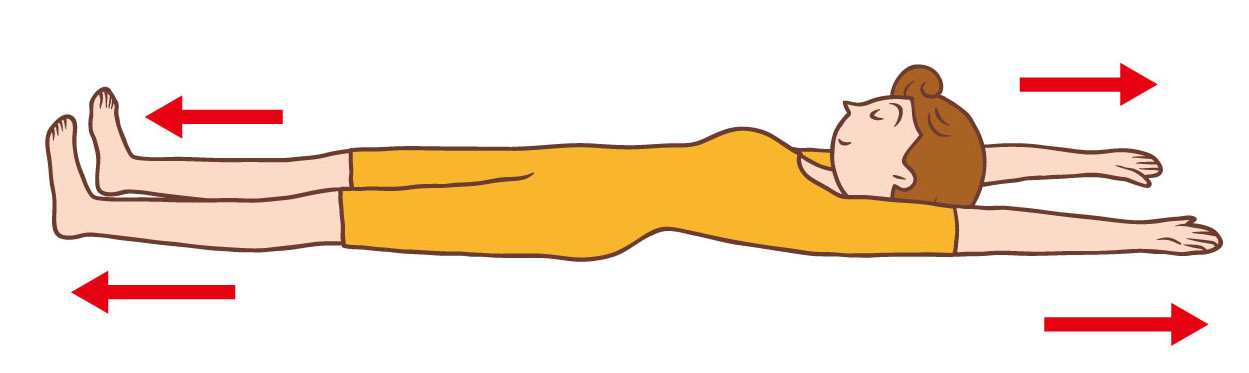

| 両ひざを抱える。無理のない程度に股関節を開き、背中と腰をゆったりストレッチする |

|---|

|

| 全身のストレッチ |

|---|

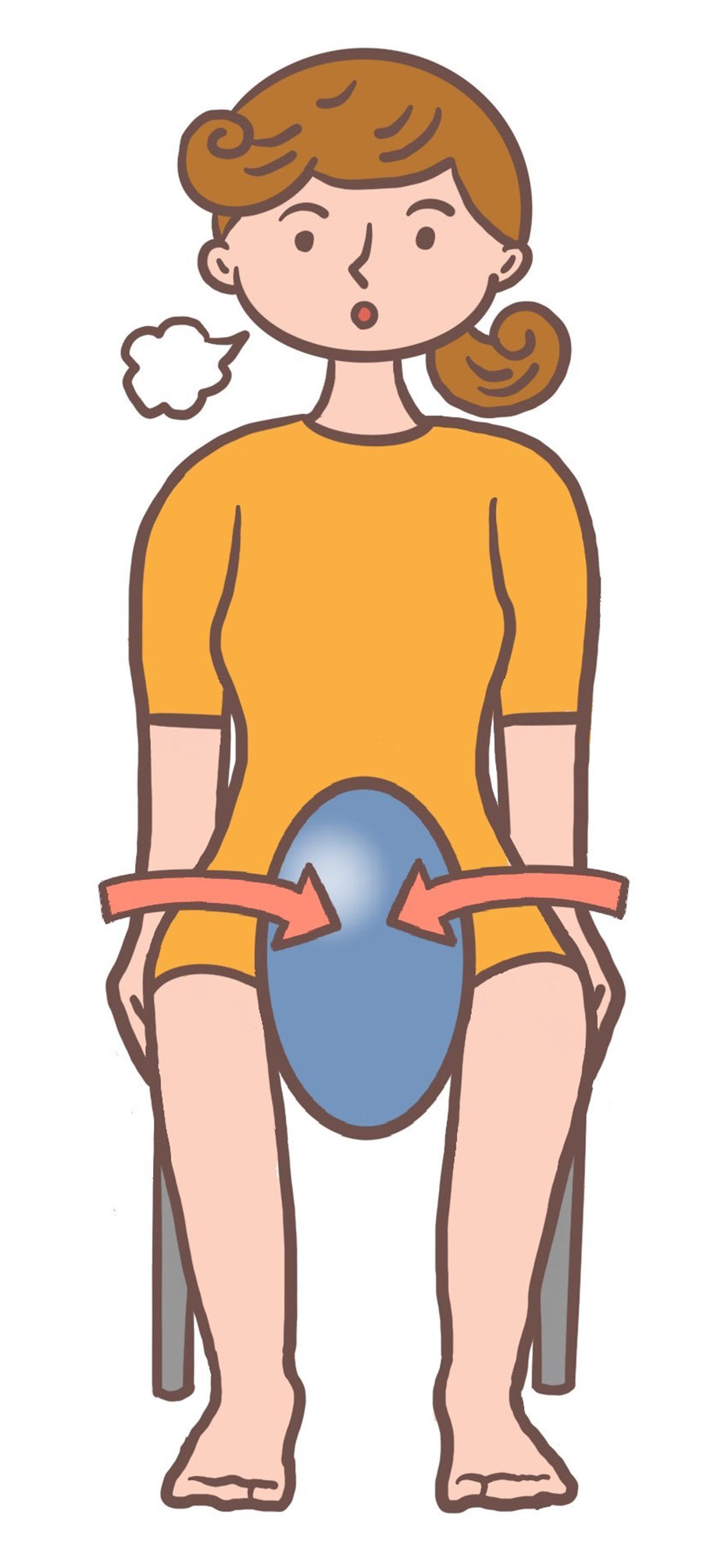

腰かけて行う予防の体操(ゴムバンドと小さなボール)

ゴムバンドを使った股関節を動かさずに行う腿(もも)の外側・内側のトレーニング

注:姿勢を正し、足裏をしっかりつけて行う

腰幅に脚を開き、バンドをももの後ろから中央に十字にし、それぞれの手に持つ。

肘を脇腹につけて息を吐きながら、股関節を動かさずに、ももとバンドを外側に引き、バンドと力比べをする。バンドを戻す時、たるまないようにする。

目標10回。

次に、バンドを片脚の内ももにかけ、もものすぐ外側で束ねて持つ。

肘を脇腹につけて、息を吐きながらバンドを外へ引く。この時、脚が外へ引かれないように踏ん張ってバンドと力比べをする。息を吸いながらバンドをたるませないように戻す。反対側も同様に行う。

目標10回。

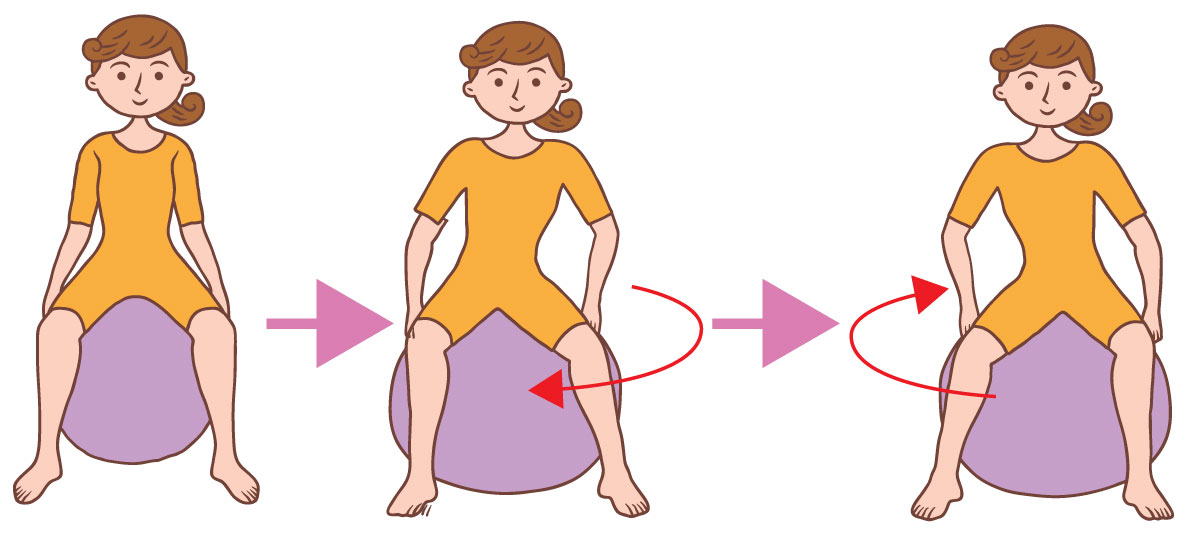

小さなボールを使い股関節の可動域を引き出しながら行う、内ももと腹筋の筋力トレーニング

ももの中央にボールをはさみ、息を吐きながらボールをつぶす。吸いながらボールをもとの大きさに戻す。股関節をボールの動き呼吸に合わせゆっくりと動かす。

また、ボールをつぶす際に、呼吸に合わせて内ももから腹筋もしめ、筋力トレーニングを行う。

目標10回。

股関節症対応のボール体操

バランスボールを通常より大きく膨らまし、股関節への負担を軽減して行う体操です。ボールの反発力を使うと、筋力トレーニングと股関節に負担をかけない正しい姿勢づくりができます。ボールの転がりを使うと、股関節のみならず全身の筋肉と関節の連動運動と関節可動域の調整運動が行えます。また、弾ませることで、バランストレーニングと有酸素運動が体験できます。このパートでは、音楽をバックにリズミカルに弾み、運動を制限されている方々も身体を動かす爽快感を楽しめます。また、ボールと股関節の形状は同様の球体なので、ボールを転がしながら股関節と股関節周囲筋のストレッチが十分にできます。このように大きなボールは、股関節症対応の体操には欠かすことのできない便利な用具です。

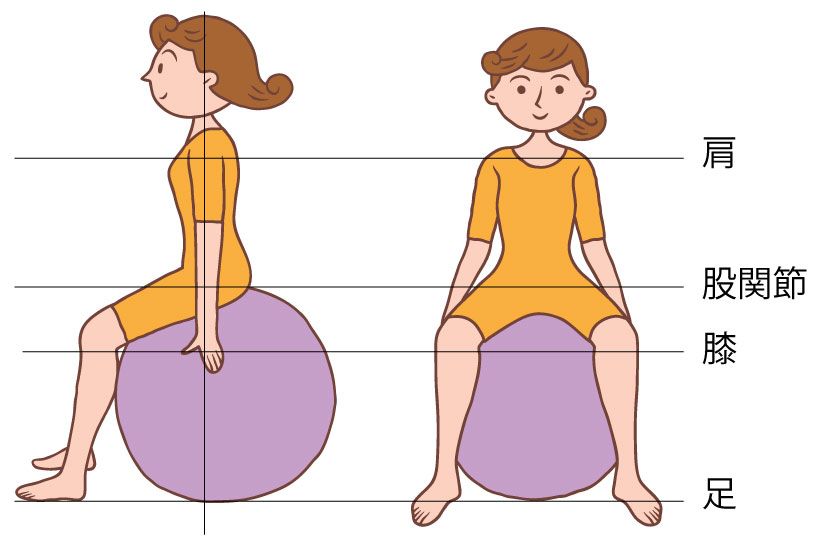

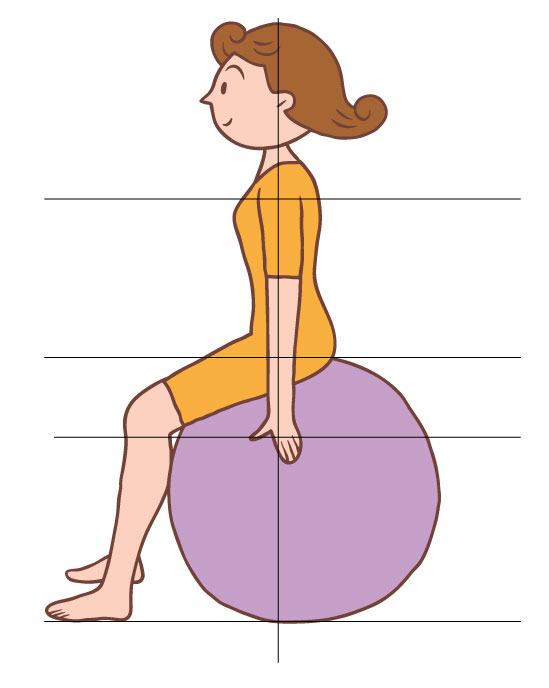

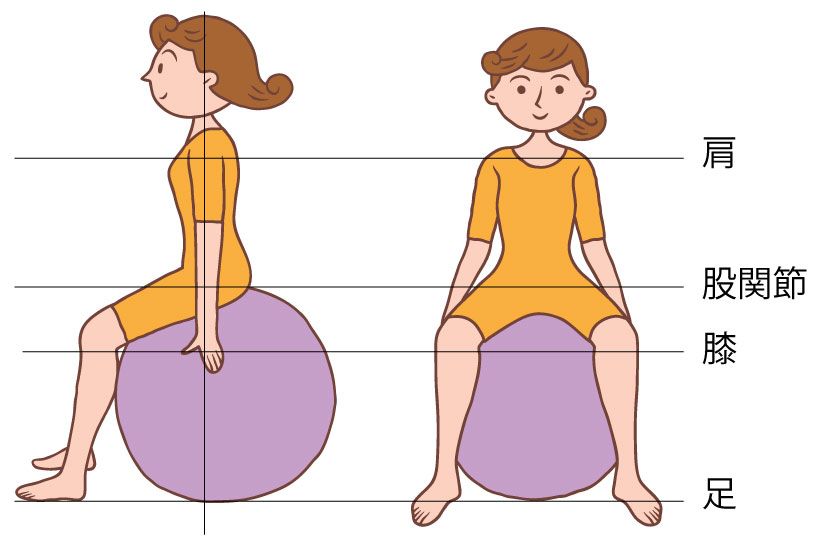

[1]ボール座位の方法と基本姿勢

股関節はこの大きいボールに支えられている。

ボール体操の流れ

- ①ウォーミングアップ

ボールに身体をなじませる

- ②主運動

ボールの支え・転がり・反発力を活用し、股関節可動域、股関節周囲筋のストレッチや筋力トレーニングを行う

- ③ダイナミックパート

軽快な音楽のテンポに合わせ、全身でボールを弾ませていくパート

- ④クールダウン

股関節伸展ストレッチ・股関節周囲筋ストレッチ

- ⑤床編

ボールに下肢を挙上してのトレーニングボールなしで行う筋力トレーニング・ストレッチ・リラクゼーション

(体操時間90分)

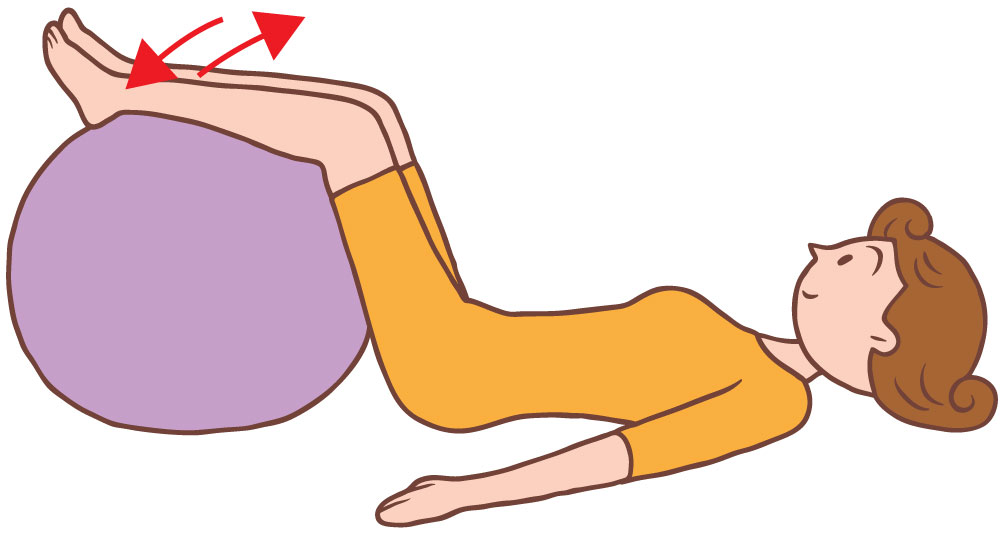

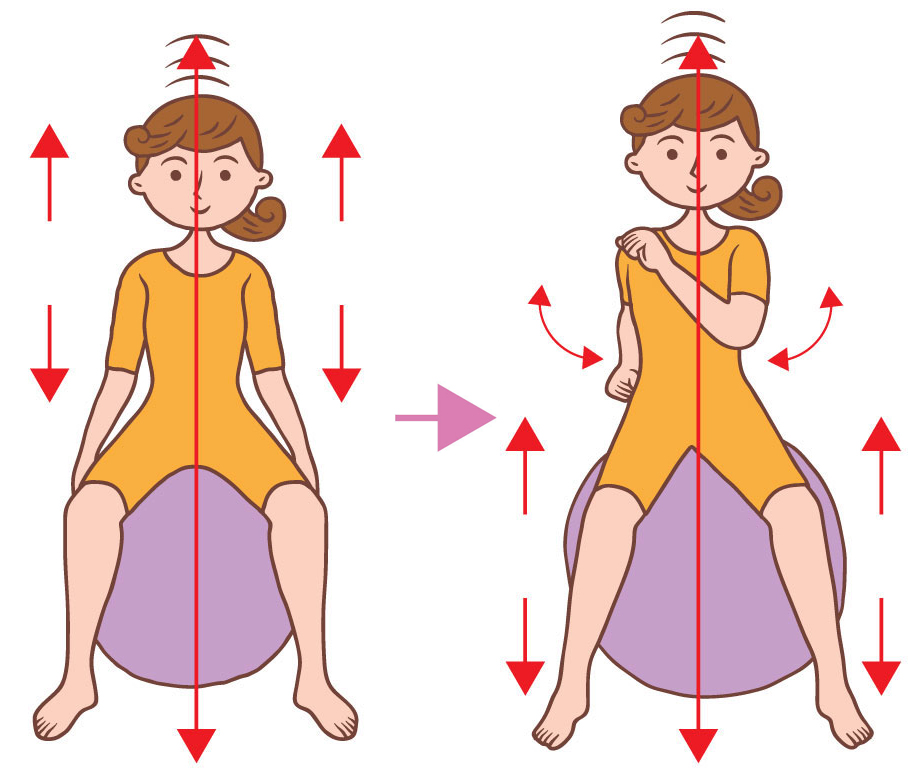

①ウォーミングアップ

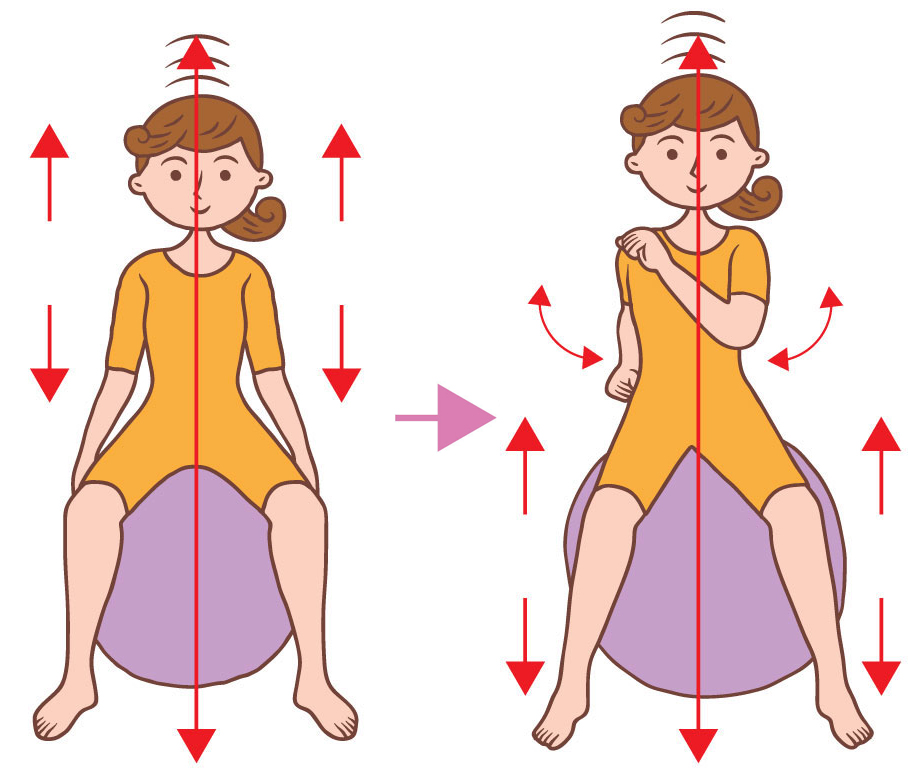

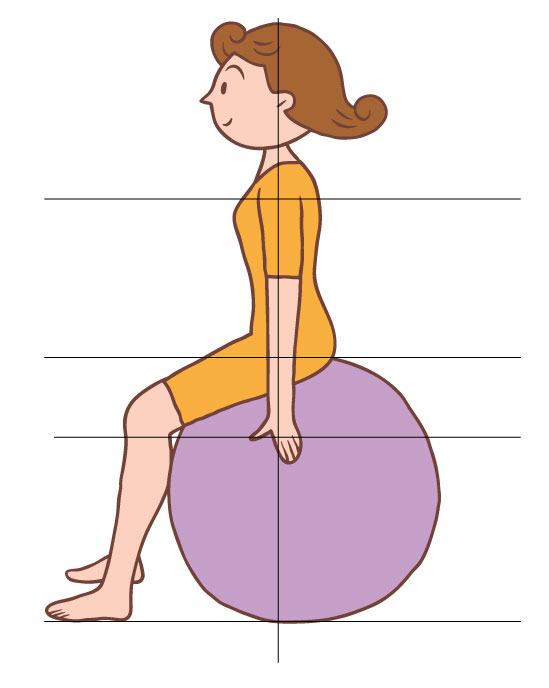

基本姿勢

大きいボールにももをたっぷりつけボールを押し、土台にして、骨盤を立て上体を引き上げ、脚を踏ん張り、バランスを取る

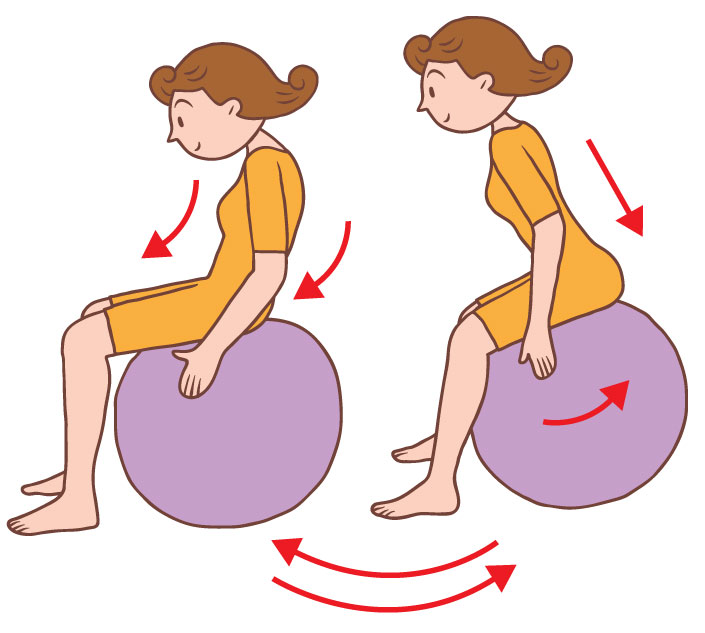

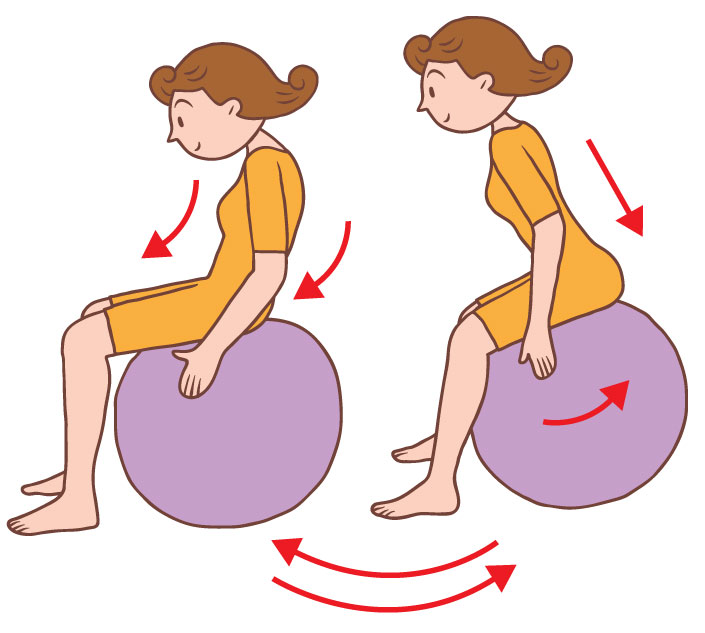

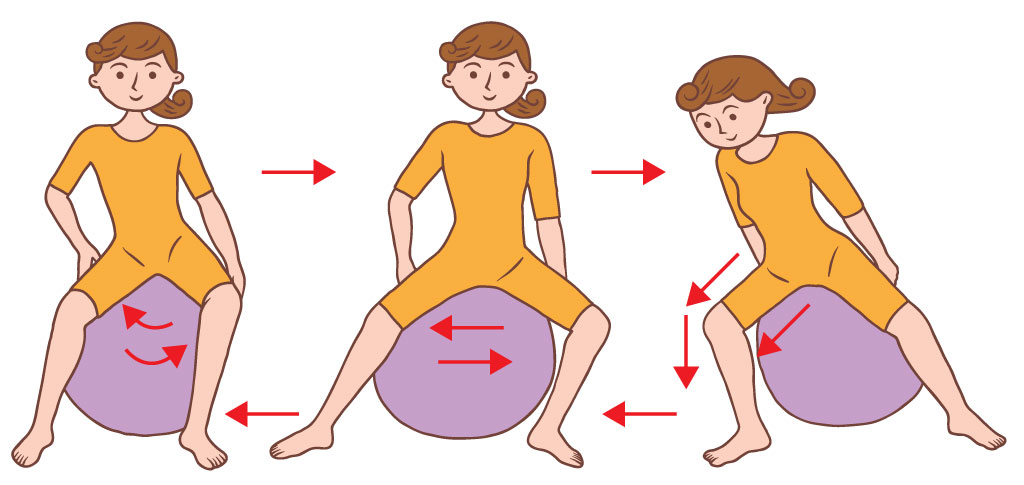

骨盤・背骨の振子運動

骨盤・背骨の振子運動

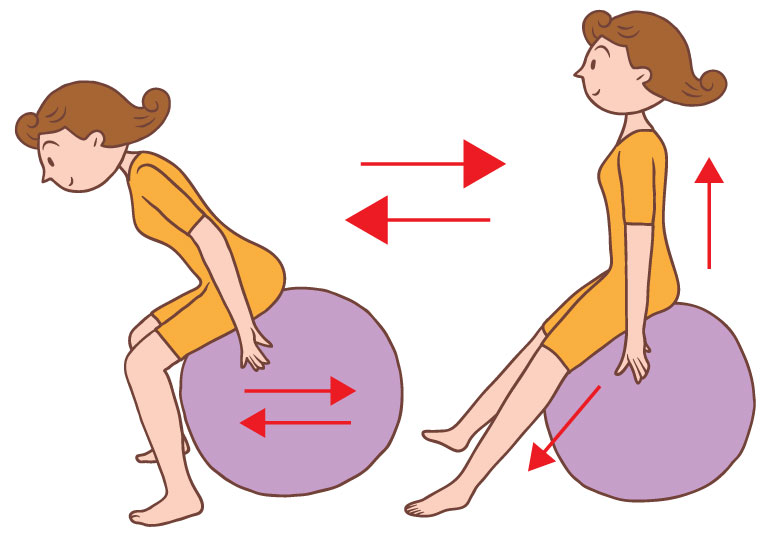

②主運動

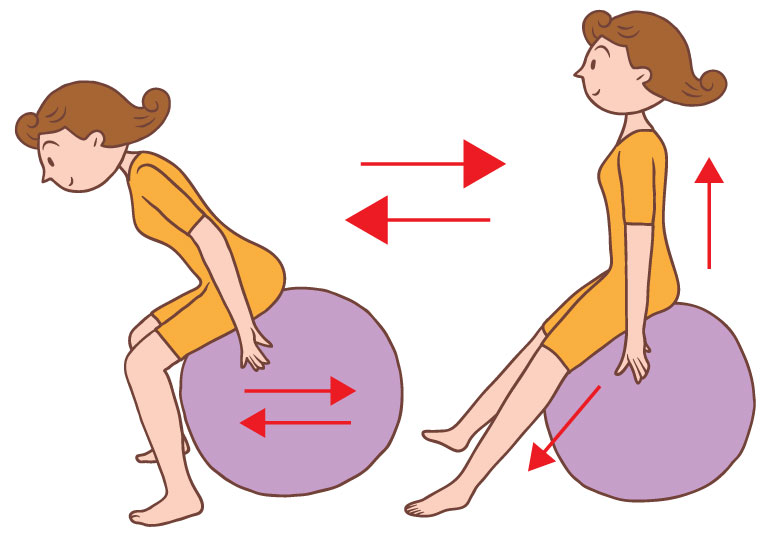

スクワット運動

開脚・また割り運動

開脚・また割り運動

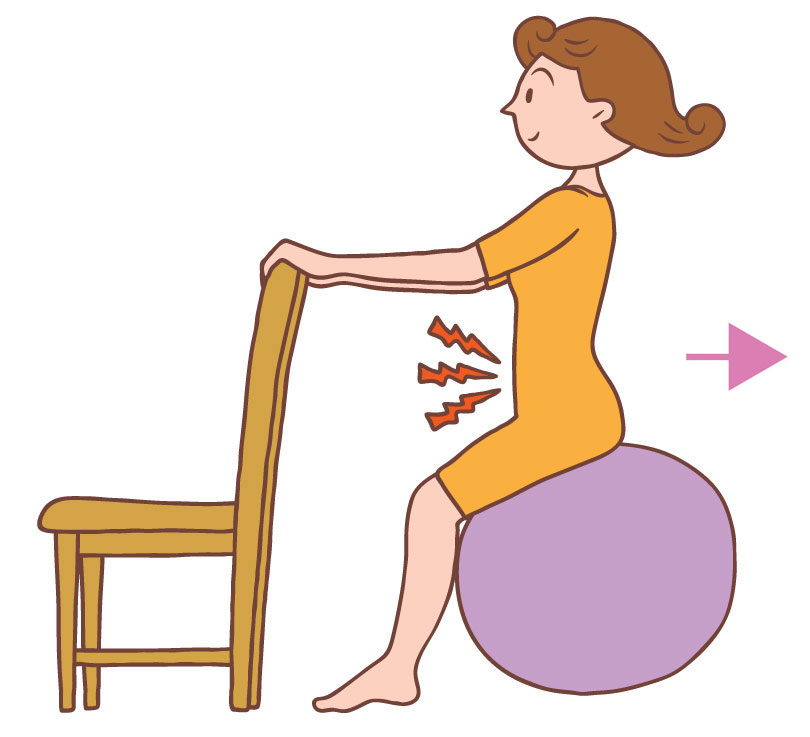

③ダイナミックパート

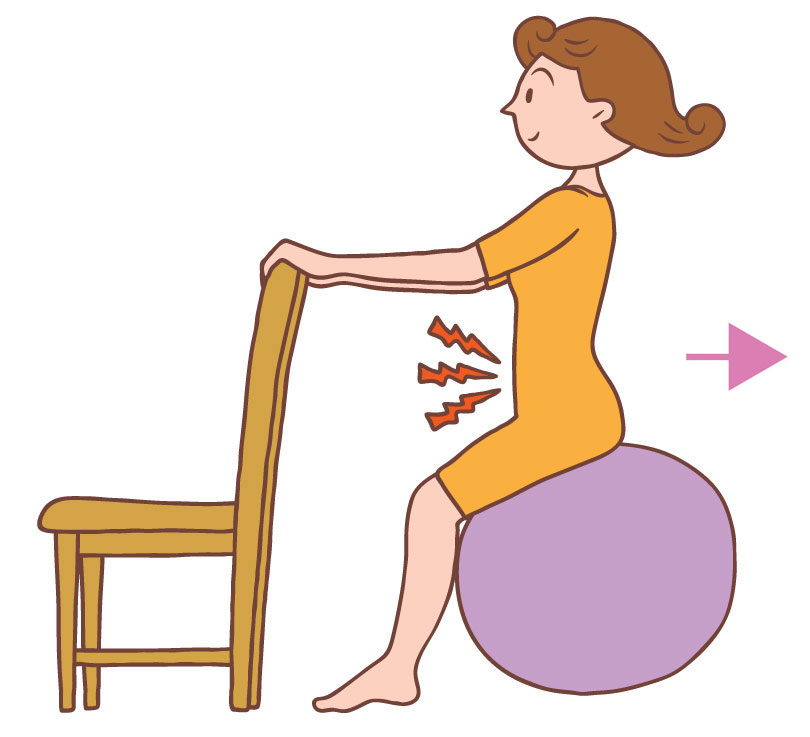

はじめは支えを使いましょう。

お腹を引き締めて!

ダイナミックパート

底足をしっかりつけて、体幹を引き上げ腕の動きをきっかけに、身体の軸に添って上下動に弾ませる

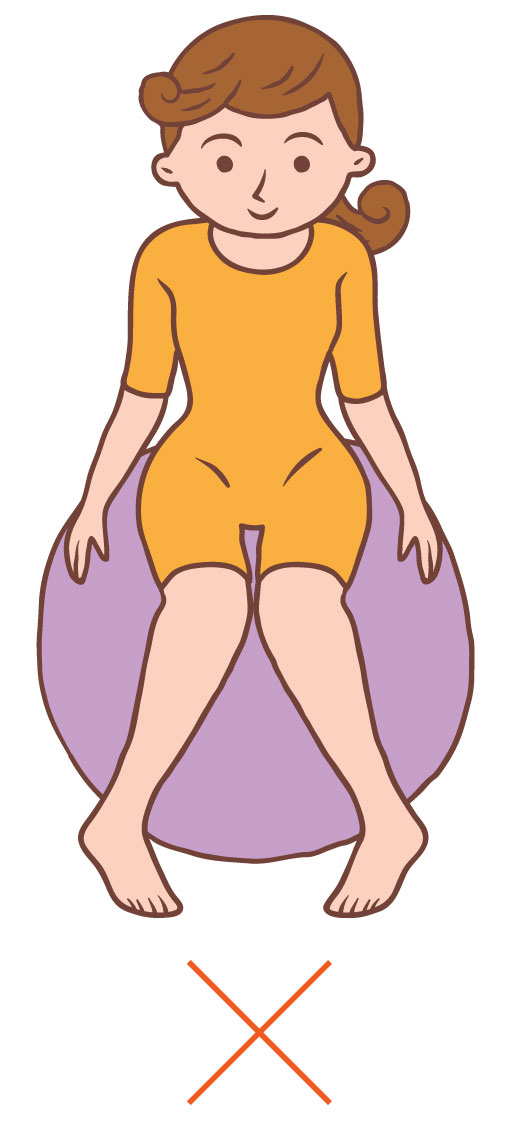

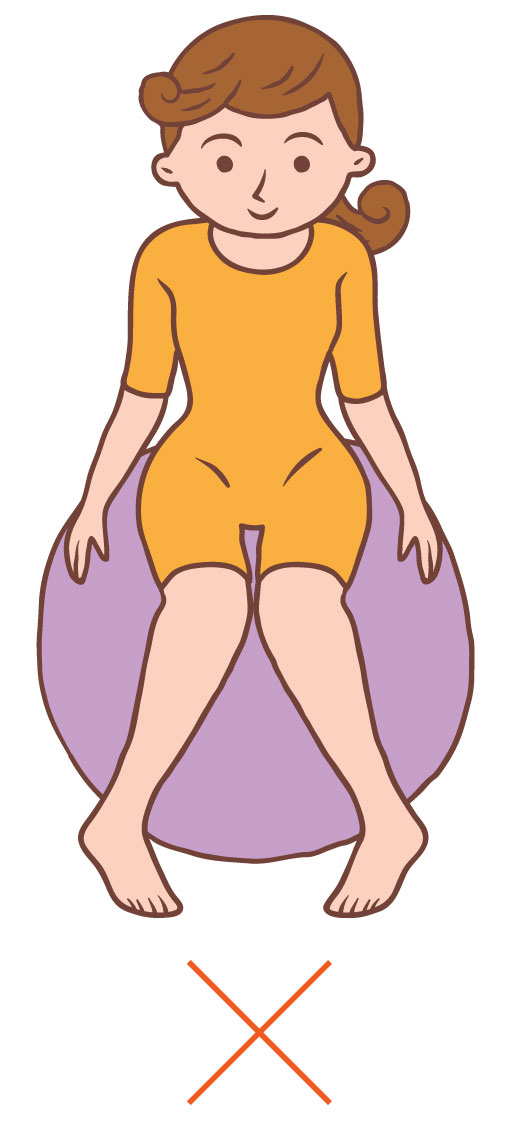

良くない座り方

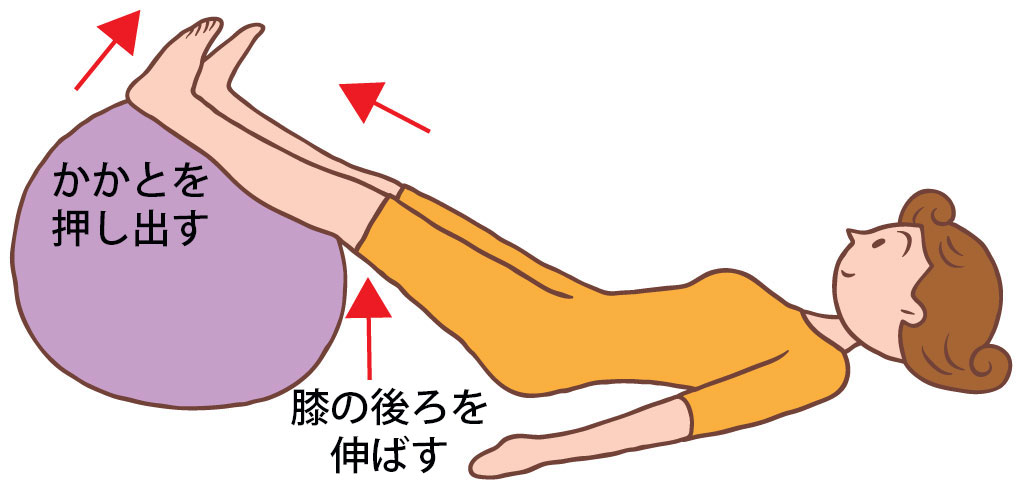

④クールダウン

股関節周囲筋

伸展のストレッチ

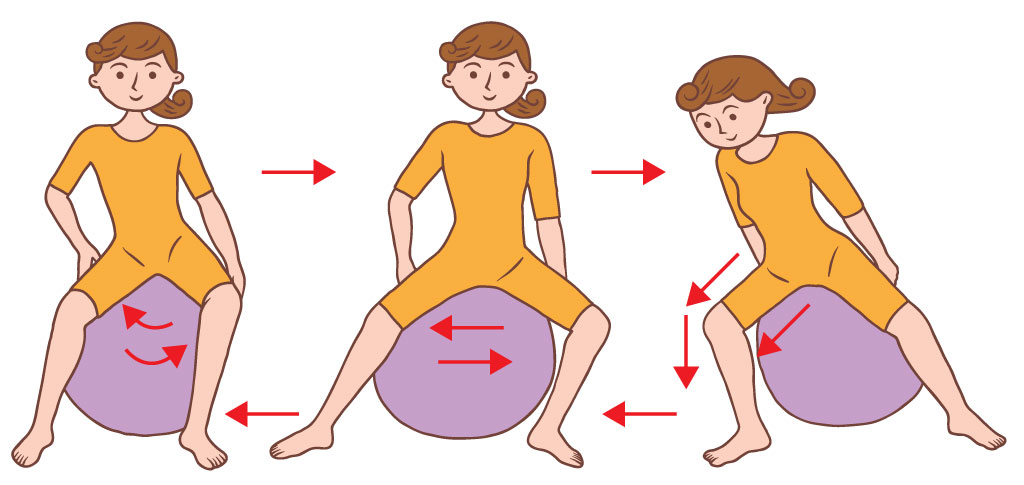

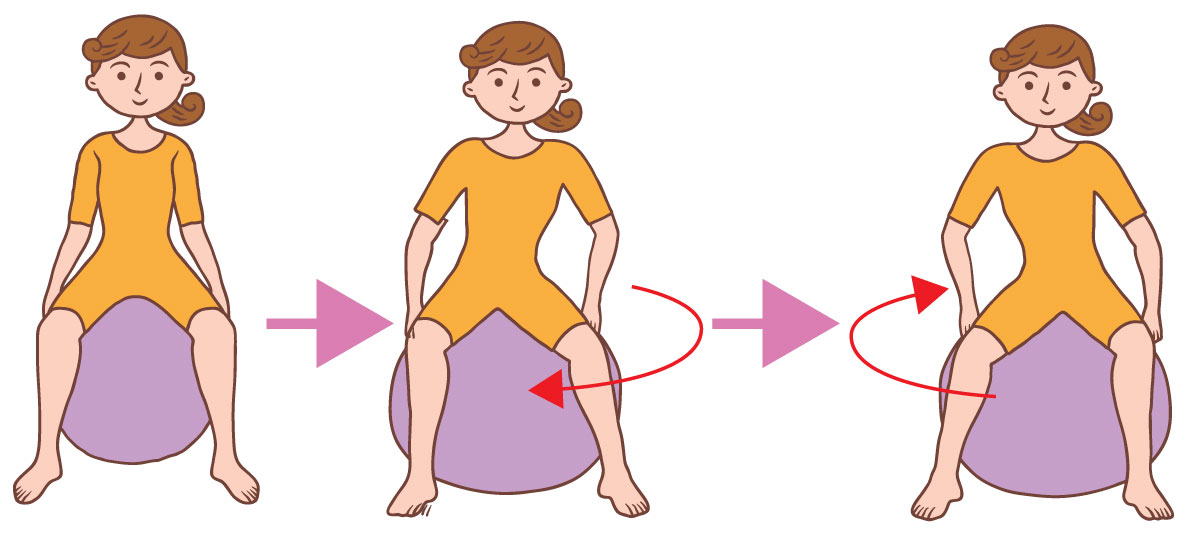

股関節周囲筋のストレッチ・骨盤回し

股関節の形状に合わせた股関節周囲筋のストレッチ

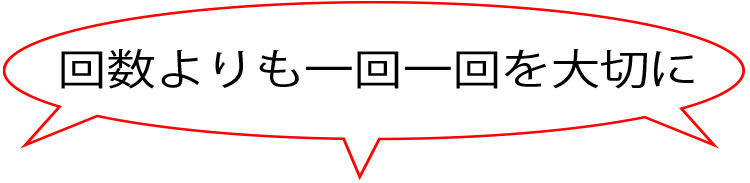

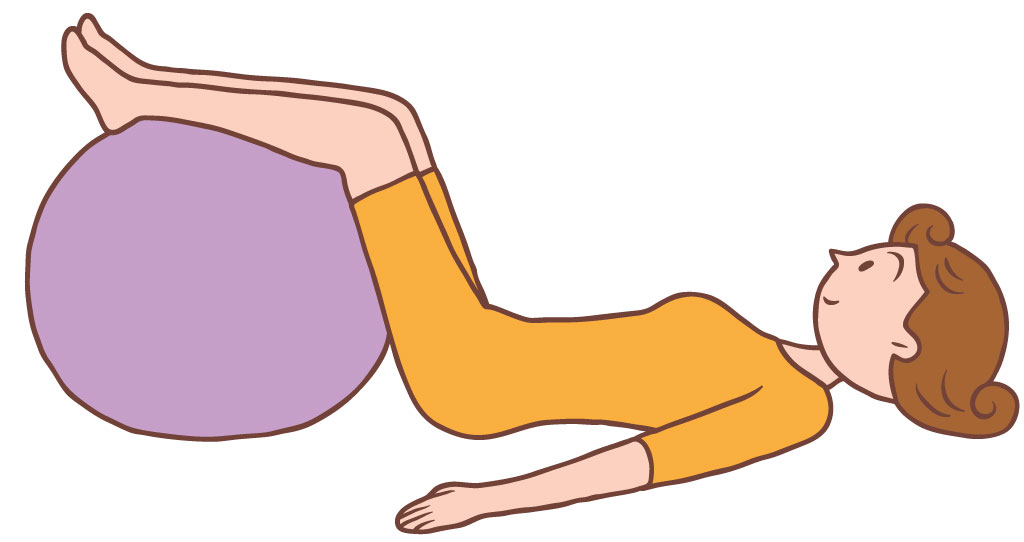

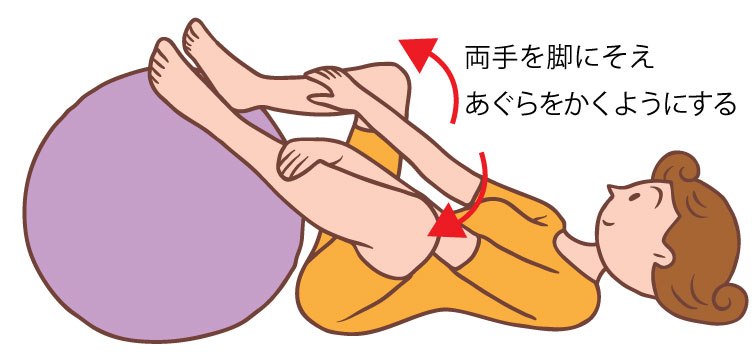

⑤床編

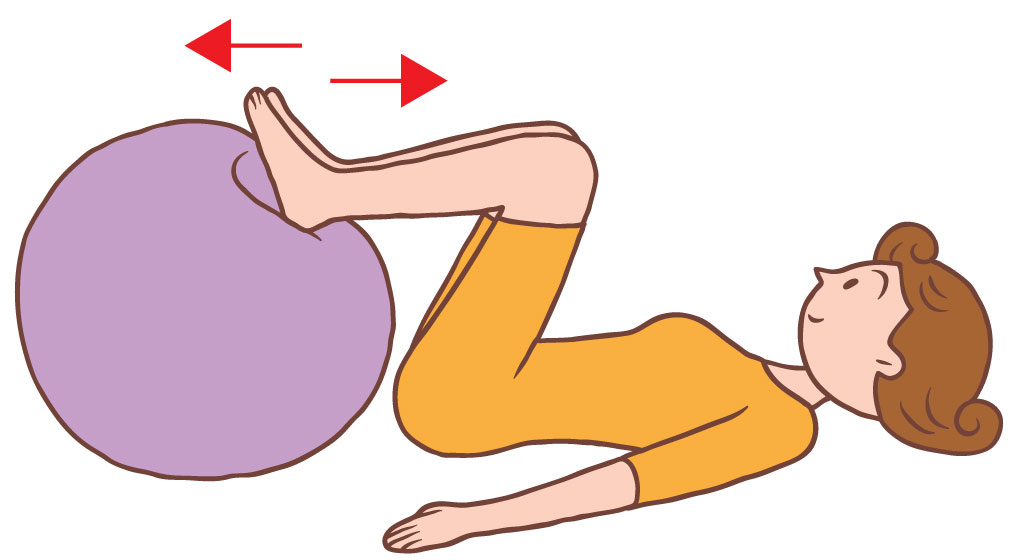

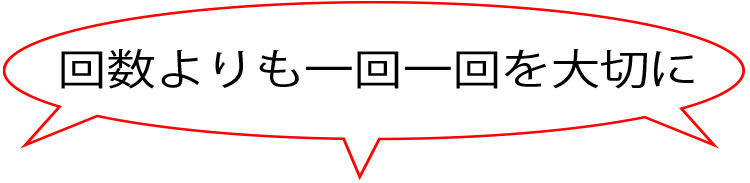

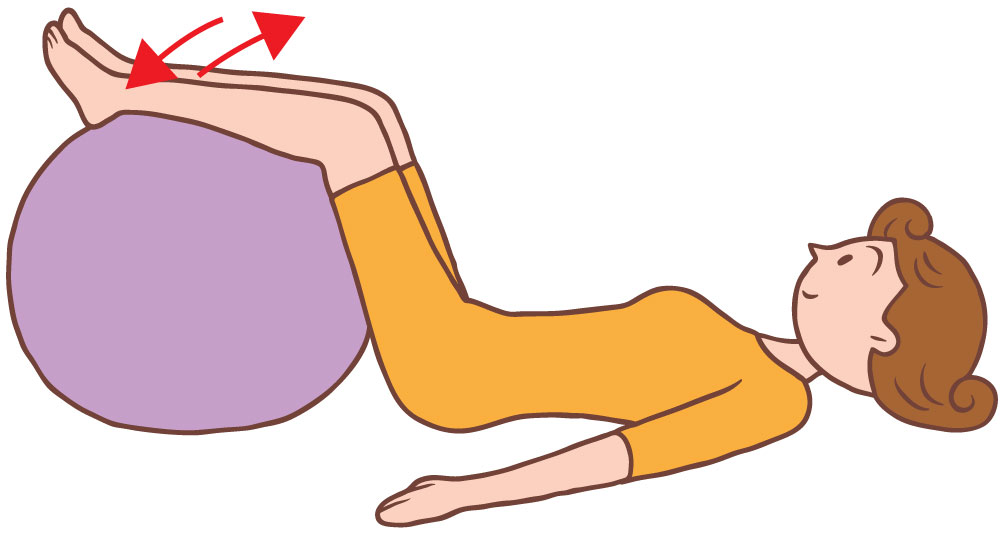

柔らかめのボールにたっぷり脚をかける

関節運動

柔らかめのボールにたっぷり脚をかける

関節運動

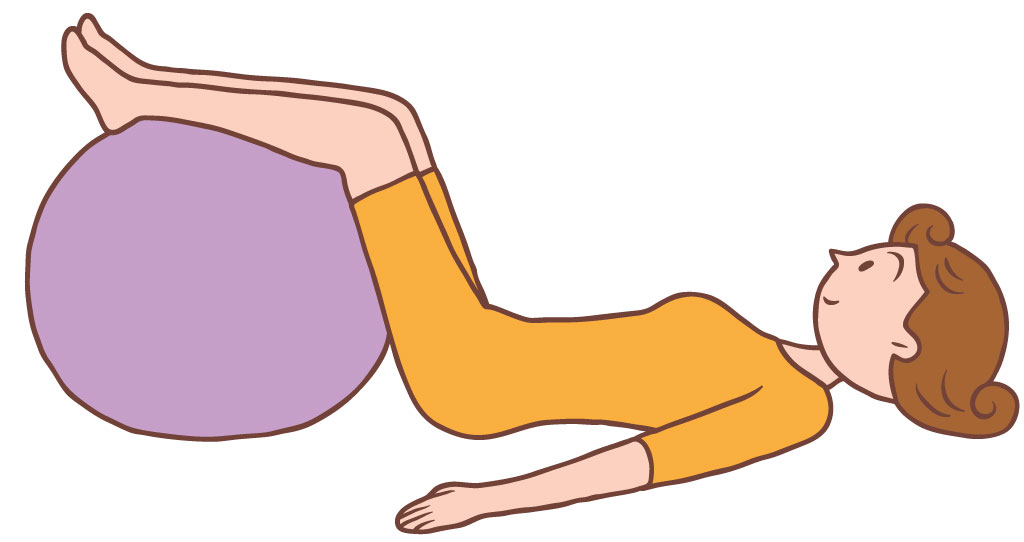

柔らかめのボールにたっぷり脚をかける

開脚運動

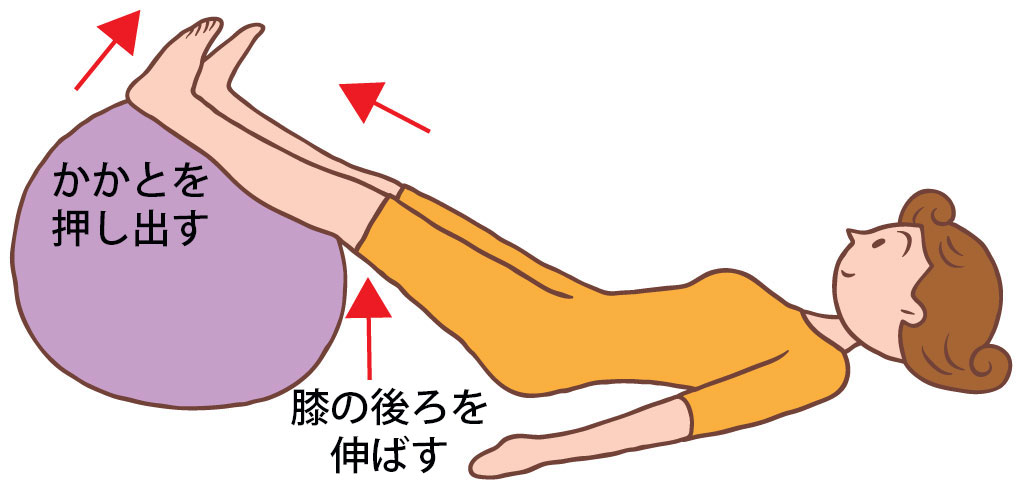

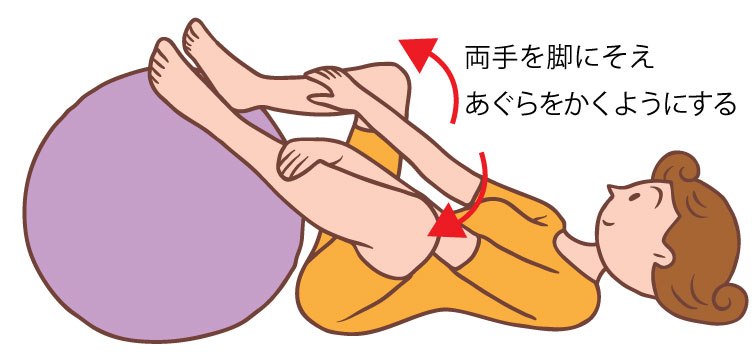

下肢をボールに挙上。体幹と股関節への負担が少ないので、股関節可動域と下肢の連動調整運動が無理なく行える

さらに、腹筋・大殿筋力トレーニング・リラクゼーションも行える

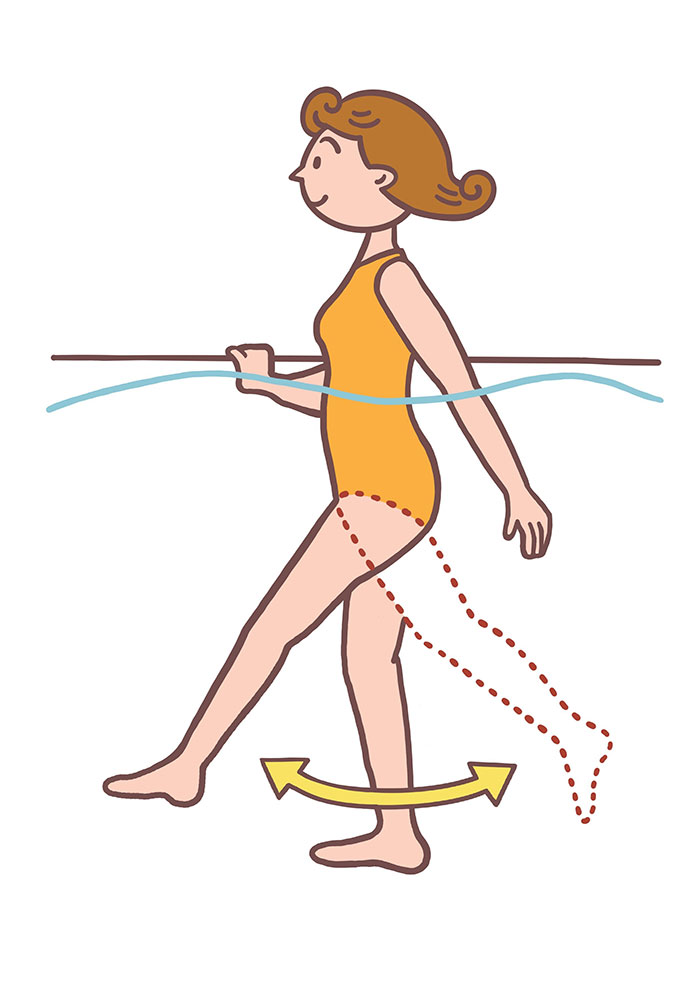

水中運動

股関節症の方々には、陸上では難しい下半身の関節可動域と筋肉の柔軟性の連動運動が、水中ではさまざまな方法で行えます。浮力が働くのでフワフワしますが、それを活用すると良く動く脚のトレーニングやバランスのトレーニングも行えます。

ここでは、「雲のじゅうたん歩き(前歩き・横歩き)」「開眼片脚フラミンゴ立ち」「脚のつけ根まわし」「水中スクワット」をご紹介します。

特に股関節の回旋運動の「脚のつけ根まわし」は、水中ならではの運動です。これは健康な脚でも必要な運動ですので、片脚立ちとともに、両側もやってみましょう。

陸上の運動と併用することもおすすめします。

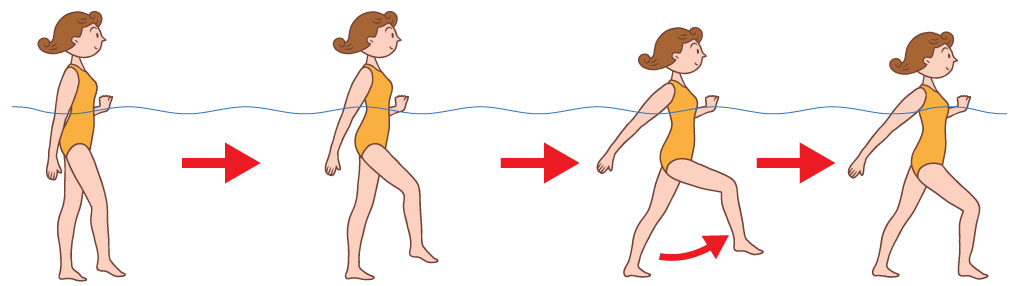

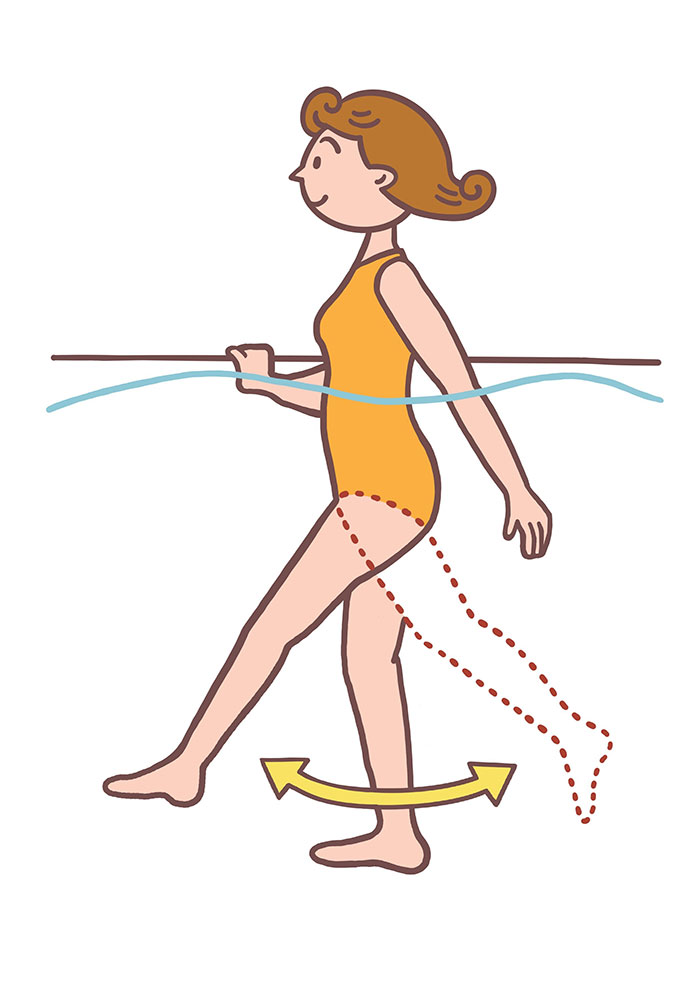

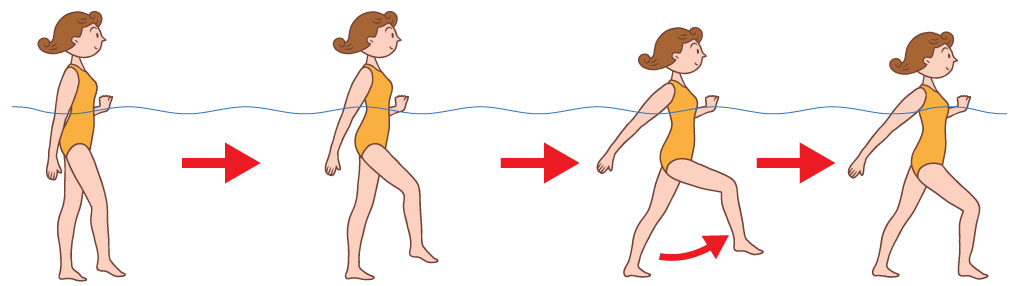

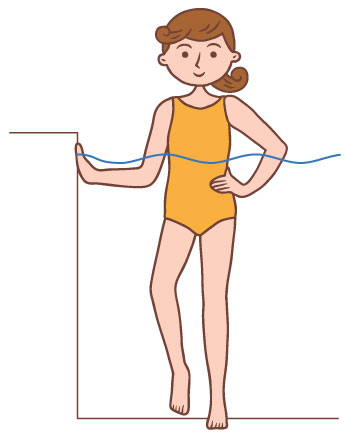

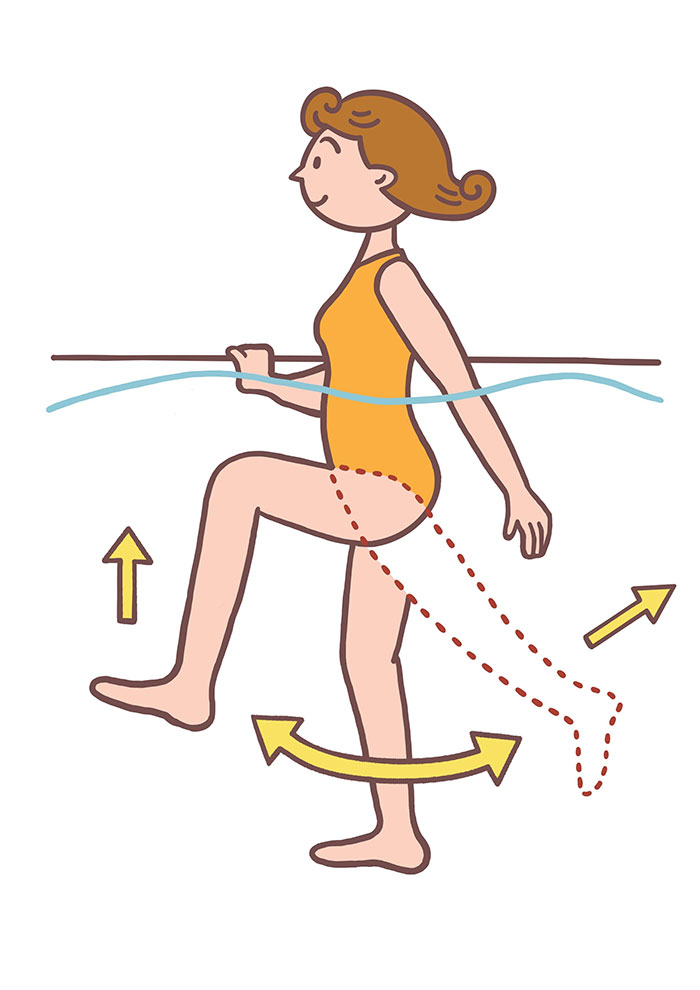

[1]確かめ歩きから 雲のじゅうたん歩き 前歩き

- ①プールサイドに手をかけて、水に流されないように普通の歩幅で足をもち上げ歩きはじめる。

ボールに身体をなじませる

- ②5~6歩進んだら、ももをもう少し高く上げ、歩幅を広くして歩く。

- ③慣れてきたら後ろ足を残しながら、大股で大げさに足を踏み込んで歩く。

※まるで雲を踏みしめて歩くように水を踏みしめて歩く。

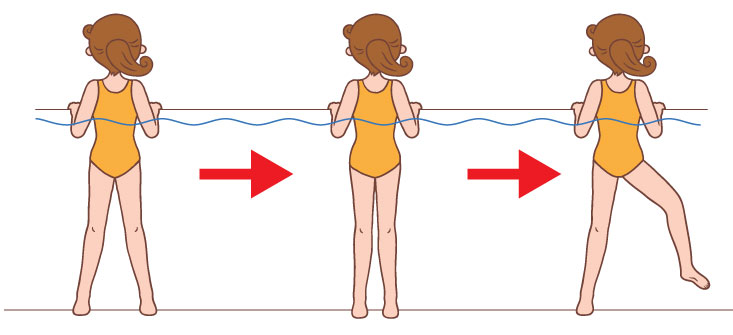

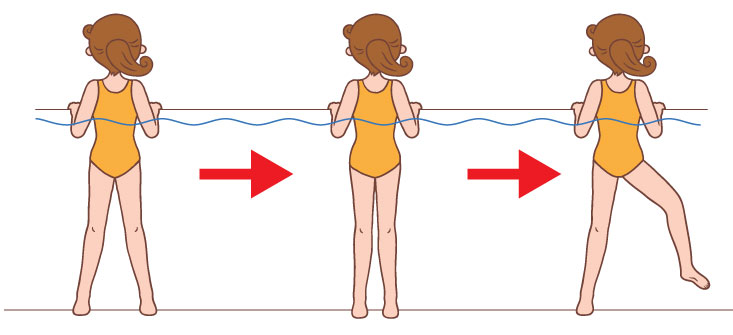

[2]横歩き

- ①プールサイドにつかまって、水の抵抗を活用し、外ももと内ももを意識して横に歩く。

- ②10歩くらい歩き、反対の方向にも同様に行う。

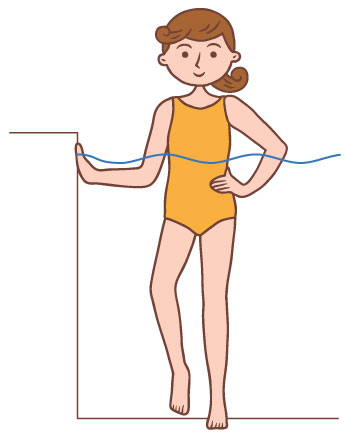

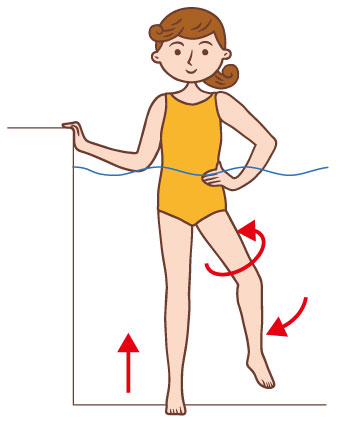

[3]開眼片脚フラミンゴ立ち

- ①立っている側に重心を置き、背筋を伸ばす。

- ②浮力に抵抗し、片脚バランス感覚を養う。

※1回1分、両足とも行う。

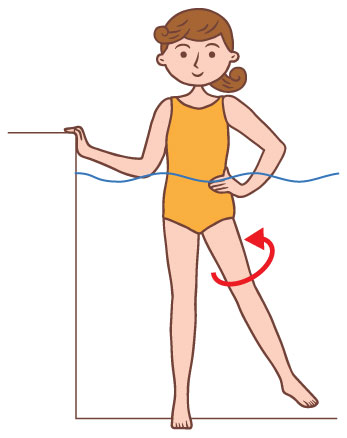

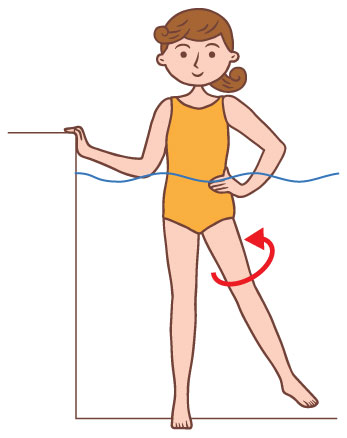

[4]脚のつけ根まわし

- ①プールサイドに片手をかけ、片脚立ちの要領で立つ。

- ②浮脚を曲げずに伸ばし、つけ根から小さな円を描くようにまわす。

- ③左右共に10回目標。反対方向にもまわす。

- ④膝を曲げてゆっくりまわす。

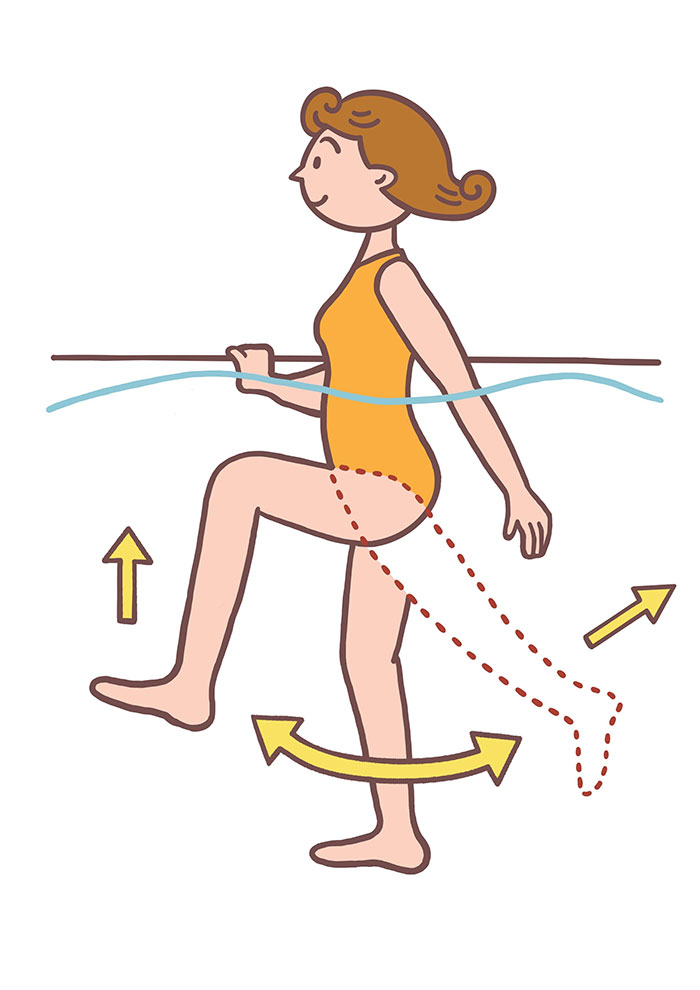

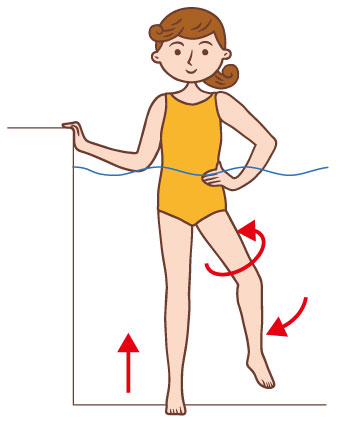

[5]脚のブランコ

- ①脚のつけ根からブランコのように脚を前後に動かす。

- ②次に膝をお腹に近づけるように曲げ、その後脚を後方へ蹴り出す。

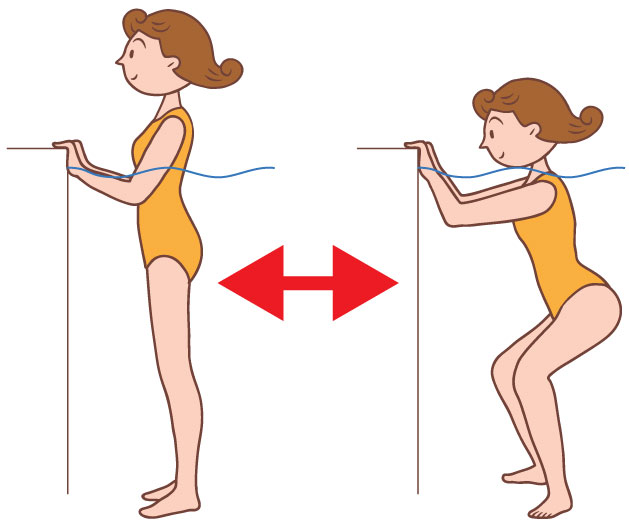

[6]水中スクワット

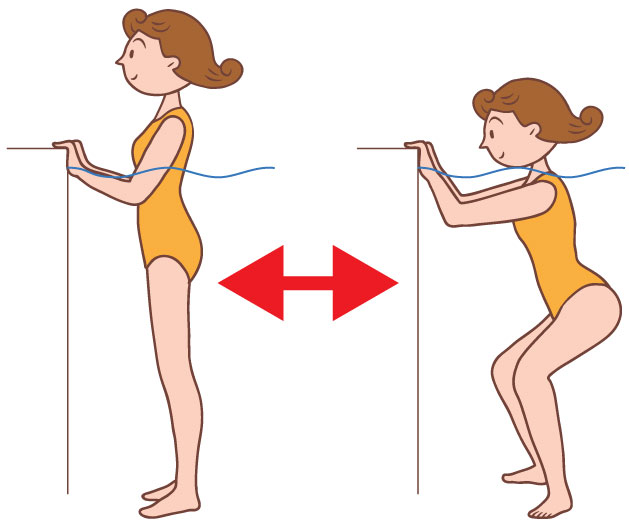

- ①両手をプールサイドに置いて支えにし、足を肩幅か、それ以上に開いて立つ。

- ②お尻をひきながら股関節、膝、足首の屈伸運動をゆっくり10回目標。

現在、平均寿命と健康寿命との間には男性で9年、女性で12年ぐらいのギャップがあると言われています。ロコモもフレイルもこのギャップを埋めて元気で人生を過ごしていただきたいという願いが込められているのです。

現在、平均寿命と健康寿命との間には男性で9年、女性で12年ぐらいのギャップがあると言われています。ロコモもフレイルもこのギャップを埋めて元気で人生を過ごしていただきたいという願いが込められているのです。

基礎代謝は加齢とともに低下します。

基礎代謝は加齢とともに低下します。